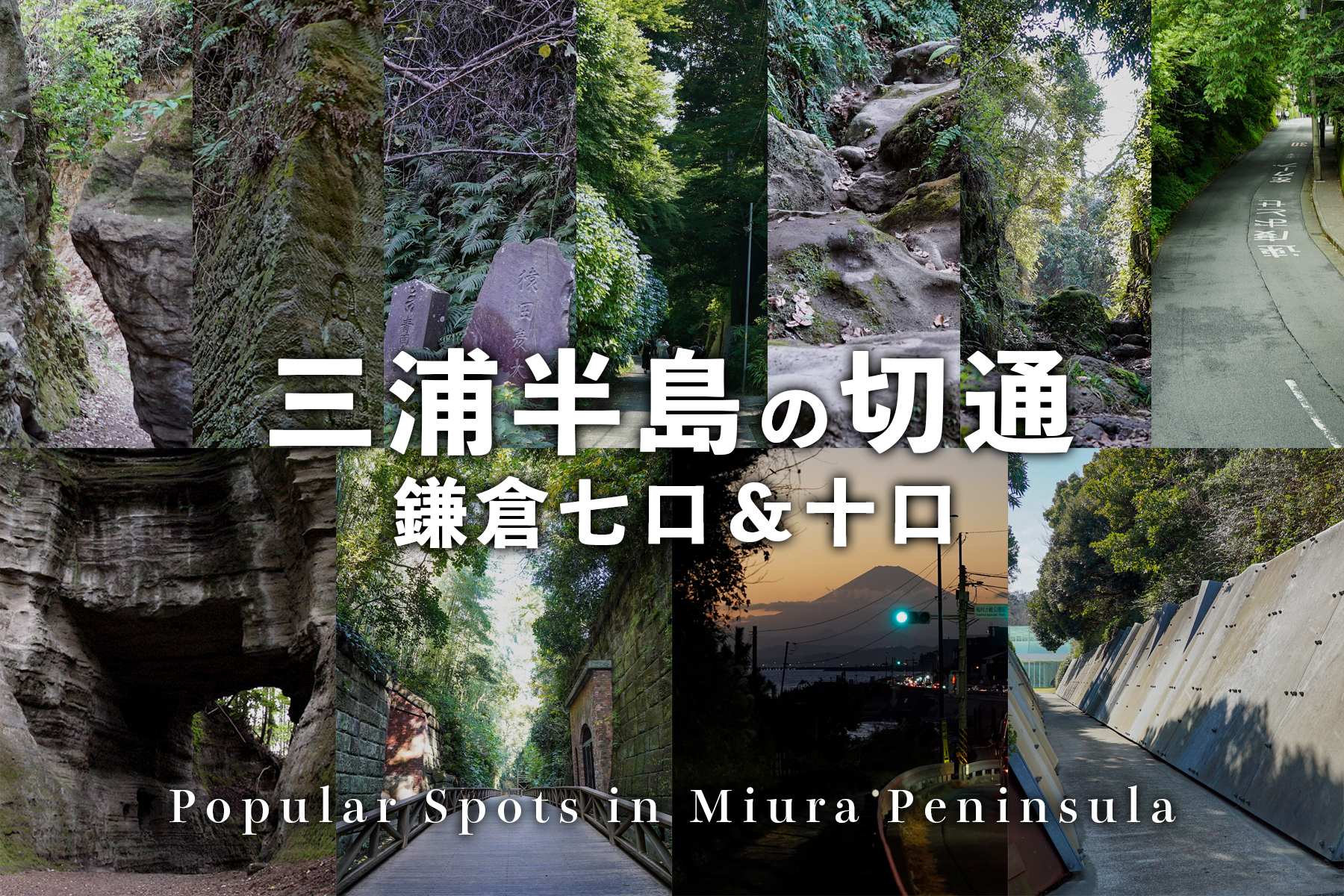

切通しには、三浦半島の歴史や文化がギュッとつまっています。また、三浦半島の切通を知ることは、三浦半島の地理や地形を学んでいることにもなります。

切通しと言えば中世の古道のイメージが強いかもしれませんが、この特集記事では、個性豊かな近現代の切通しや、芸術作品としてのモダンな切通しまで紹介しています。切通しは、ハイキングコースのように長距離を歩かなくても、比較的短時間でその独特な非日常感を楽しめるのも魅力の一つです。時短やタイパが重要視される現代にはうってつけのスポットと言えます。

三浦半島で圧倒的に有名なのは、いわゆる「鎌倉七口(鎌倉七切通)」です。しかし、三浦半島にはそれ以外にも魅力的な切通しがたくさん点在しています。たとえば、釈迦堂切通は、鎌倉七口とあわせて鎌倉を代表する切通しとして紹介されることが多い切通しです。六国見山の北側のふもとに位置する高野の切通(長窪の切通)と大船の切通は、鎌倉七口に対して通好みの穴場の切通しとして知られています。

鎌倉七口は、中世の鎌倉の玄関口という意味ですが、高野の切通や大船の切通は、三浦丘陵北端の玄関口と言えるような存在でもあります。

切通しは、近世以降にも数多く開削されています。むしろ、現在目にすることができる切通しのほとんどは、近世以降に開削または改修された姿です。

明治期以降、三浦半島は旧日本軍によって要塞化されていきました。そして、三浦半島の各地に砲台などの軍事施設が数多く建設されました。軍事施設のため周囲から目立たない山がちな地形の場所に、レンガなどの当時最先端の建築技術を使った切通しが造られました。

とくに、国の史跡に指定されている猿島砲台跡と千代ヶ崎砲台跡は保存状態も良く、近代の切通しの傑作としても訪れる価値があります。

ここで紹介する切通し以外にも、三浦半島にはまだまだたくさんの切通しが点在していますが、定番の切通しやそれを目的に訪れる価値があるような切通しを厳選しています。もちろん、鎌倉七口を制覇した方の次のステップとしてもおすすめです。

ぜひ、これらの切通しを訪れて、三浦半島のディープな魅力にはまってください!

切通しとは、山がちな地形の交通を便利にするために、山や丘を人工的に開削して造られた道のことです。はじめは人ひとりが通行できる程度の山道だったものが、交通量の変化にともない、時代を追うごとに徐々に拡幅されていくというケースも多く見られます。

土木工事のための重機が発達した現代では、トンネルを開削してより効率的なルートをとる場合もあります。

鎌倉七口・鎌倉七切通

名越切通【国史跡】

逗子市小坪

朝夷奈切通(朝比奈切通し)【国史跡】

横浜市金沢区朝比奈町、鎌倉市十二所

巨福呂坂(小袋坂、巨福呂坂切通し)【国史跡】

鎌倉市雪ノ下

極楽寺坂切通

鎌倉市極楽寺

鎌倉七口以外の鎌倉・逗子・横須賀の切通し