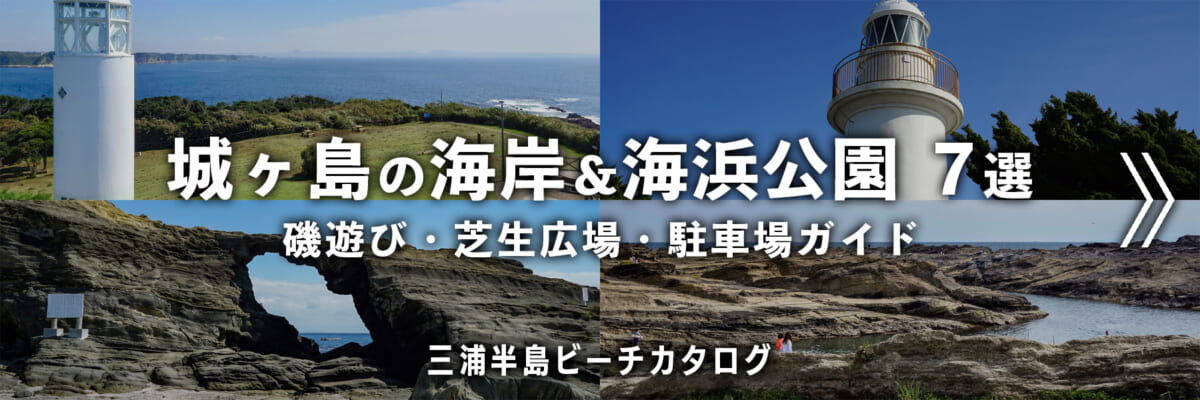

三浦半島最南端に浮かぶ城ヶ島の城ヶ島灯台は、関東大震災後の1926年(大正15年)に再建されてから、100年目を迎えました。9月20日土曜日には、これを記念して、灯台を管轄する海上保安庁主催のもと、普段は入ることができない灯台内部が一般公開されました。

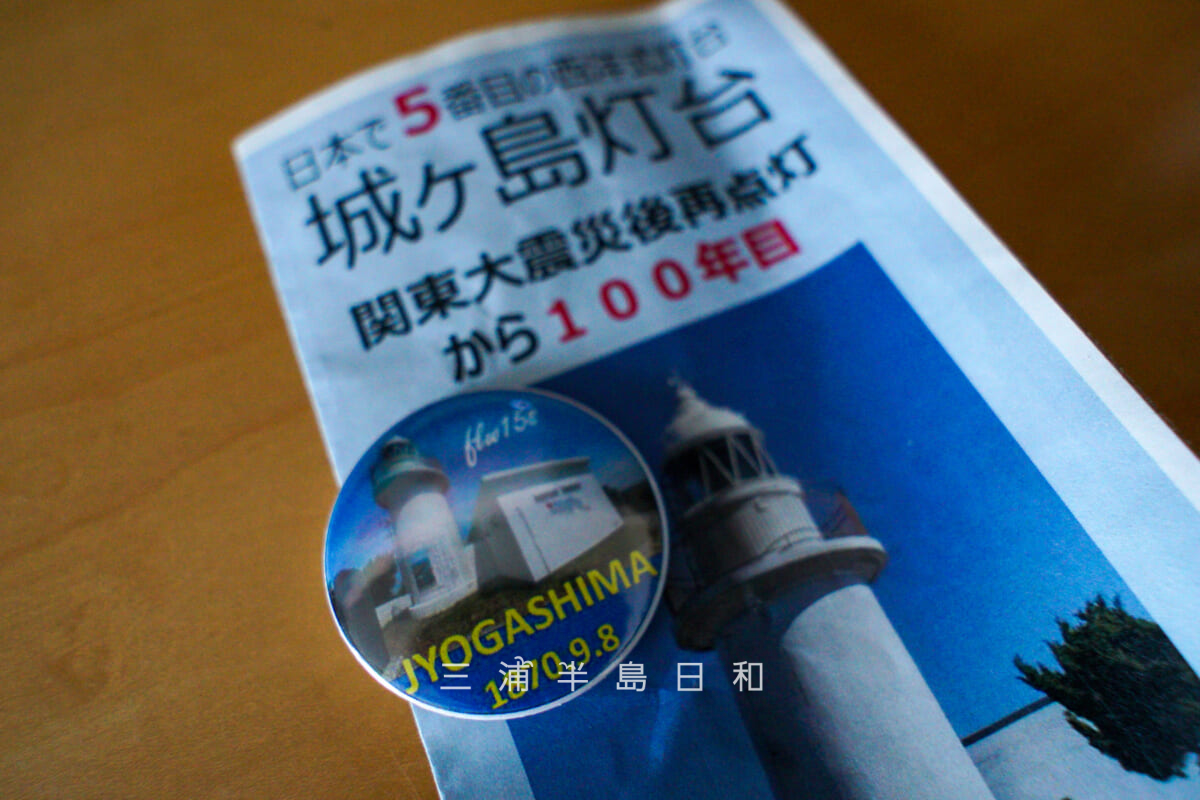

当日の来場者には、再点灯100年を記念したノベルティとしてマグネット缶バッジやリーフレットの配布もありました。

缶バッジ(下の写真参照)に刻印された「flw15s」という文字は、「15秒周期で白色の光を閃光する灯台」という、城ヶ島灯台の灯質を表わしています。

INDEX

関東大震災による倒壊から再建して100年

城ヶ島灯台は、日本の西洋式灯台としては5番目に、1870年(明治3年)に初点灯しました。観音埼灯台と同様、江戸幕府からの依頼を受けたフランス人技師ヴェルニーが部下である灯台技師ルイ・フェリックス・フロランに命じて、設計・建造されました。

当初は横須賀製鉄所製のレンガ造りでしたが、関東大震災で倒壊したため、1926年(大正15年)にコンクリート造りで再建されました。(城ヶ島灯台の再建年は1925年(大正14年)という説もありますが、灯台の銘板には大正十五年八月一日と記録されています)

灯台上部ならではのフレネルレンズと城ヶ島の絶景

城ヶ島灯台では第4等フレネルレンズが使用されていて、光達距離は約30km(16海里)です。

城ヶ島灯台の一般公開では、このフレネルレンズが設置されている、灯台上部まで登ることができました。

周辺の三浦半島の灯台では、観音埼灯台が城ヶ島灯台と同じ第4等、剱埼灯台はより大型の第2等フレネルレンズが使用されています。

フレネルレンズ外側の展望スペースからは、三崎港方面から太平洋まで見渡すことができる、城ヶ島灯台ならではの360度の絶景パノラマを楽しむことができました。

無駄のない合理的な設計の城ヶ島灯台内部

城ヶ島灯台に限った話ではありませんが、灯台は観光目的の展望台ではないため、内部のらせん階段や展望スペースなどはすれ違いが困難なほど狭い空間です。無駄のない合理的な建築物である一方、建築当初の想定にない一般公開イベントではどうしても見学者の順番待ちが発生してしまいます。

この日も、受付での整理券配布から実際に内部見学が可能になるまでは、30分前後の待ち時間がありました。しかし、城ヶ島灯台や他の灯台の資料の展示や、ボランティアスタッフによる解説やミニゲームの開催など、退屈させない工夫がみられました。そしてなにより、周辺の海岸を散策したり景色を楽しんで過ごすことができる場所ですので、訪問者は思い思いに過ごしているようでした。

関連スポット

三浦半島の主な灯台

関連特集