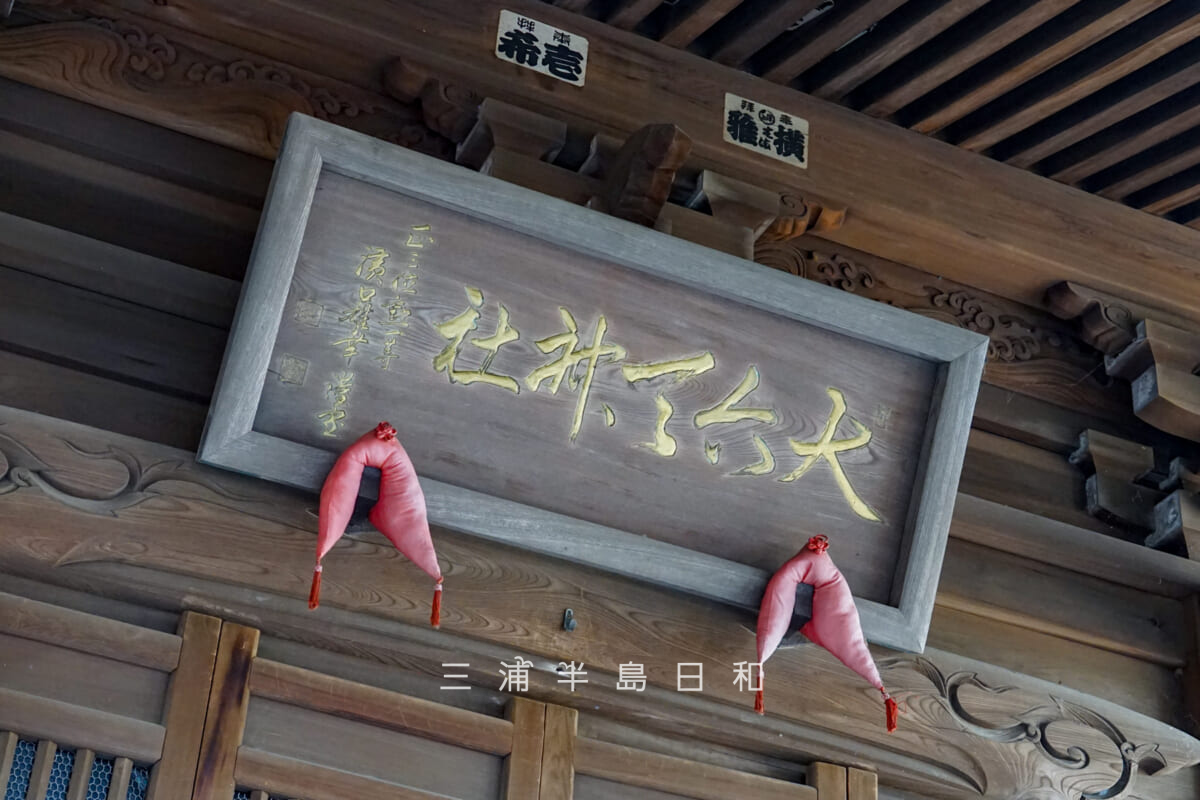

坂本坂上のさらに小高い丘の上に鎮座する大六天神社は、横須賀・坂本町の鎮守です。坂本町は旧横須賀村(1876年(明治9年)に町制施行。周辺の町村との合併を経て、1907年(明治40年)に市制施行)の南端に位置しています。大六天神社は村内でも有数の歴史ある神社の一つで、鎌倉時代中期に勧請されたと伝えられています。

横須賀村の総鎮守としては諏訪神社(諏訪大神社)がありましたが、離れた場所にあったためか、大六天神社が特殊な存在だったためか、明治期に行われた国の神社合祀の政策(一村一社の令)で合祀されることもなく、現在に至っています。

| 主祭神 | 大山祇命 |

| 旧社格等 | 村社 |

| 創建 | 1246年(寛元4年) |

| 祭礼等 | 1月1日 新年祭 2月節分 節分祭 3月6日 春祭 8月第1土曜日・日曜日 例大祭 11月23日 秋祭 ※実際の日にちは異なる場合があります |

坂本町の大六天神社は、明治以前から存続する、三浦半島では数少ない「第六天(大六天)」を名乗る神社です。「第六天」とは、仏教の世界観において、他者の楽事を自由に自分のものにすることができる天界とされていて、そこに住むものを「第六天魔王」や「天魔」などと呼びます。しかし、仏教色が強かったため、「第六天」を名乗る神社は、明治維新後の神仏分離令(廃仏毀釈)以降、あまり見られなくなりました。

「第六天」そのものを信仰していた神社と異なり、「山の神(大山祇命)」を祀っていた坂本町の大六天神社は、存続することができたのでしょう。

INDEX

山の神を祀る鎌倉時代創建の旧横須賀村有数の古社

坂本町の大六天神社は、鎌倉時代中期の1246年(寛元4年)に勧請され、安土桃山時代の1574年(天正2年)に再建されたと伝えられています。かつては「第六天社」と称していましたが、1935年(昭和10年)に「大六天神社」と改められています。現在の社殿は1928年(昭和3年)に改築されたものです。

大六天神社が創建されたころの横須賀は、三浦一族の所領だったと考えられています。しかし、創建翌年の1247年(宝治元年)に鎌倉で発生した宝治合戦で三浦氏宗家(本家)は滅び、その後しばらくは、横須賀を誰が治めていたのかははっきりとしていません。

残念ながら、坂本町の大六天神社の由緒について、詳しくは伝えられていません。御祭神の大山祇命は、一般的に山の神として祀られることが多い神様です。また、酒造の神として崇められることもあり、「坂本」の地名の由来として「お酒」がからんでいる可能性も考えられそうです。ただ、「坂本」の地名の由来としてもっともポピュラーなのは、坂の出入口にあたるなど、地理的・地形的な特徴から来るもので、汐入や逸見方面などとを結ぶ坂の出入口にある坂本町もその特徴に合致しています。

この近隣にあり、坂本町の大六天神社とほぼ同時代に創建された田浦大作町の大六天神社については由緒が伝えられています。田浦地域文化振興懇話会によって2005年に発行された冊子「田浦をあるく」によると、田浦大作町の大六天神社は、鎌倉時代に村人たちが海の幸・山の幸を願うため、大山咋命・萱の姫・山神・水神の4神を合わせて祀ったのがはじまりであるとされています。

谷戸に人家が建ち並ぶ現在の姿からは想像しにくいですが、少なくとも江戸時代の記録では、坂本町から汐入町にかけては田んぼが多かった土地です。その山頂に山の神を祀り、五穀豊穣を祈ってきたと考えるのが、坂本町の大六天神社の成り立ちとしても、もっとも自然と言えるでしょう。

坂本大六天神社は明治以前から存続する数少ない「第六天」を名乗る神社

「大六天神社」あるいは坂本町の大六天神社の旧社名である「第六天神社(第六天社)」という名前の神社は、現在ではあまり多くは見られない神社です。しかし、かつては、関東ではわりとポピュラーな名前の神社でした。

それは三浦半島でも例外ではなく、江戸時代後期に編さんされた地誌「新編相模国風土記稿」(以下「風土記」と略)によれば、旧三浦郡(旧鎌倉郡、旧久良岐郡は除く)には少なくとも13社の「第六天社」が鎮座していたことが記録されています。

けれども、それも、明治維新を挟んで状況は一変します。1879年(明治12年)から1920年(大正9年)にかけて神奈川県がまとめた「明治12年 神社明細帳(三浦郡)」(以下「神社明細帳」と略)によると、「第六天社」は3社しか残っていません。

| 神社名 | 大六天神社 第六天神社 として現存 | 風土記 への 記載あり | 神社明細帳 への記載あり | 鎮座地 | 御祭神 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 第六天社 →大六天神社 | ○ | ○ | ○ | 横須賀市坂本町 | 大山祇命 | |

| 大六天神社 | ○ | 横須賀市田浦大作町 | 鎌倉時代に創建、昭和初期に再建。 | |||

| 第六天社 →代六天ノ神社 →第六天神社 | ○ | ○ | ○ | 長井村字井尻 | 游母陀流神 阿夜訶志古泥命 | |

| 第六天社 | ○ | 長井村 | 「風土記」によると、江戸時代後期の長井村には第六天社が2社鎮座。 | |||

| 第六天社 | ○ | ○ | 三浦郡衣笠村字坂口 | 大山祇命 | ||

| 第六天社 | ○ | 浦ノ郷村 | ||||

| 大六天社 | ○ | 小矢部村 | ||||

| 第六天社 | ○ | 公郷村 | ||||

| 第六天社 | ○ | 池上村 | ||||

| 第六天社 | ○ | 津久井村 | ||||

| 第六天社 | ○ | 金田村 | ||||

| 大六天神社 | ○ | 三浦市白石町 | 明治初期に諸磯村で創建、1989年(平成元年)再建。 | |||

| 第六天社 | ○ | 下山口村 | ||||

| 第六天社 | ○ | 桜山村 | 観蔵院持。 | |||

| 第六天社 | ○ | 山根村 | ||||

| 第六天社 →第六天神社 | ○ | 逗子市小坪 | ||||

| 榊神社大禄天神 | ○ | 横須賀市西浦賀町 | 面足彦命(猿田彦神) | 正確には、神社名は「大六天神社」「第六天神社」ではない。 |

ここから考えられることは、「第六天社」は規模が小さかったか、存続しにくい理由があったため、他の神社に合祀されたか、廃されたのだろうと言うことです。

存続しにくかった理由として考えられそうなことは、明治維新後の神仏分離令によって、仏教色の強かった「第六天社」は整理の対象になりやすかったのではないかと言う見方ができます。

「第六天」とは、仏教の世界観において欲界の最高位(六欲天の第6位、すなわち六欲天の中で人間界からもっとも遠い存在)にあたる他化自在天を指し、他者の楽事を自由に自分のものにすることができる天界とされています。また、そこに住むものを「第六天魔王」や「天魔」と呼びます。このような人間を超越した力にあやかって、「第六天社」と名付けた神社が多かったとみられます。

こうしたなか、坂本町の大六天神社が存続できた理由は、村の総鎮守である諏訪神社(諏訪大神社)から離れていたことや、集落の中ではもっとも規模が大きな神社だったことに加え、「第六天」にあやかりつつも、根本的には山の神(大山祇命)を祀っていたためと考えられます。

なお、「神社明細帳」に記載がなく現存している「大六天神社」「第六天神社」も、複数存在しています。これらは、昭和以降に再建されたか(横須賀市田浦大作町の大六天神社や三浦市白石町の大六天神社)、もともと小規模に祀っていたもので「神社明細帳」に報告しないことで合祀をまぬがれたもの(おそらく、逗子市小坪の第六天神社がこの例と言えるでしょう。昭和初期に発行された「逗子町誌」では小坪・南町に第六天社の記載があります)であるとみられます。

坂本大六天神社のその他の見どころ

坂本大六天神社周辺の見どころ