武山は標高200mの、三浦半島南部の中心的な山です。山頂には武山不動院(龍塚山持経寺 武山不動院)があり、古くから地元の人たちの信仰を集めてきました。毎年1月28日の武山初不動の日には、多くの参拝客で賑わいます。

東京湾一帯から三浦半島南部にかけてを一望できる武山山頂付近には、約1,200本のつつじが植えられていて、例年4月中旬から5月上旬ごろに見事な花を咲かせます。

武山への主なハイキングコースは、京急線の津久井浜駅から津久井浜観光農園を経て登るルート、津久井浜駅または京急長沢駅、YRP野比駅から三浦富士、砲台山を経由して登るルート、相模湾側からは一騎塚バス停や南武入口バス停から山頂を目指すルートなどがあります。

一騎塚からは車で登ることができるように整備されていますが、観光客向けの駐車場はありませんので、ハイキングをたのしみましょう。

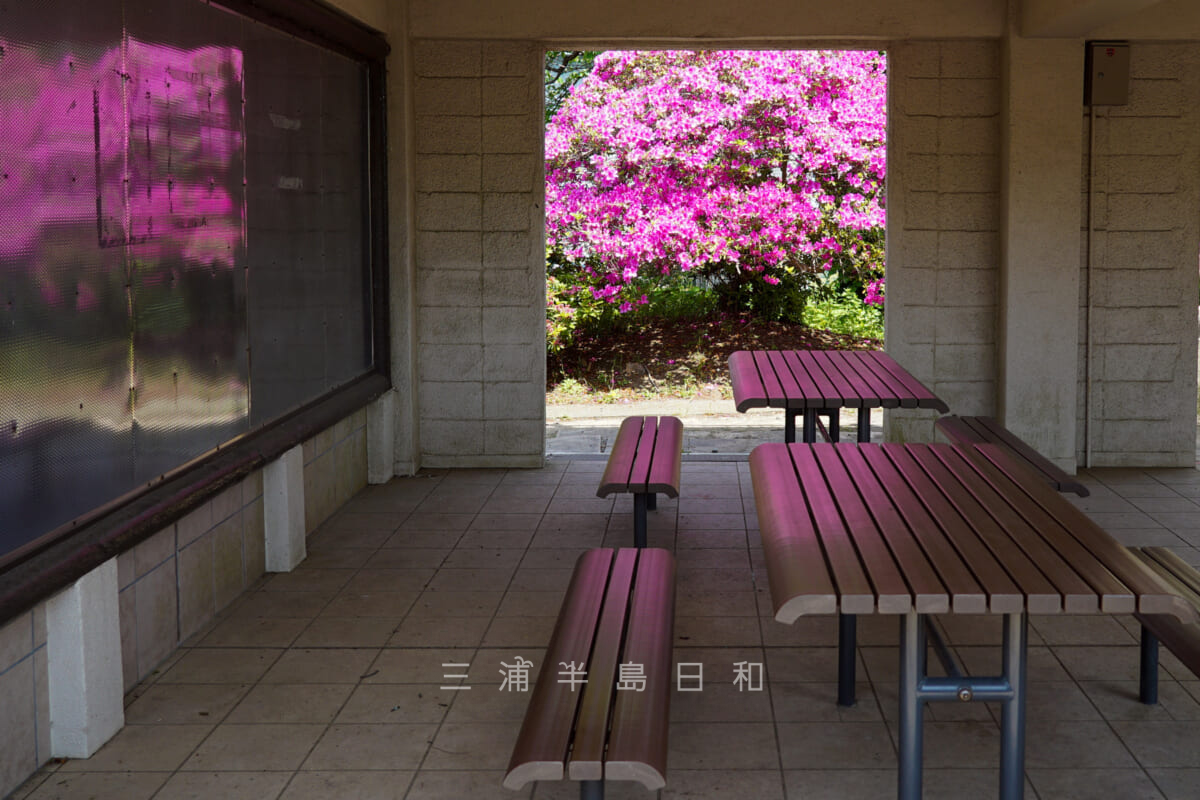

武山山頂に建つつつじに囲まれた「アゼリアハウス」は、休憩するのにはうってつけの場所です。すぐ側には、武山ハイキングコース(三浦三山)上で唯一の、公衆トイレと水場があります。砲台山や三浦富士の山頂にも他のハイキングコース上にはトイレも水場もありませんので、武山ハイキングコース縦走の計画を立てる際には、武山山頂での滞在を中心に検討しましょう。

INDEX

休憩所「アゼリアハウス」と360度の眺望をたのしめる展望台

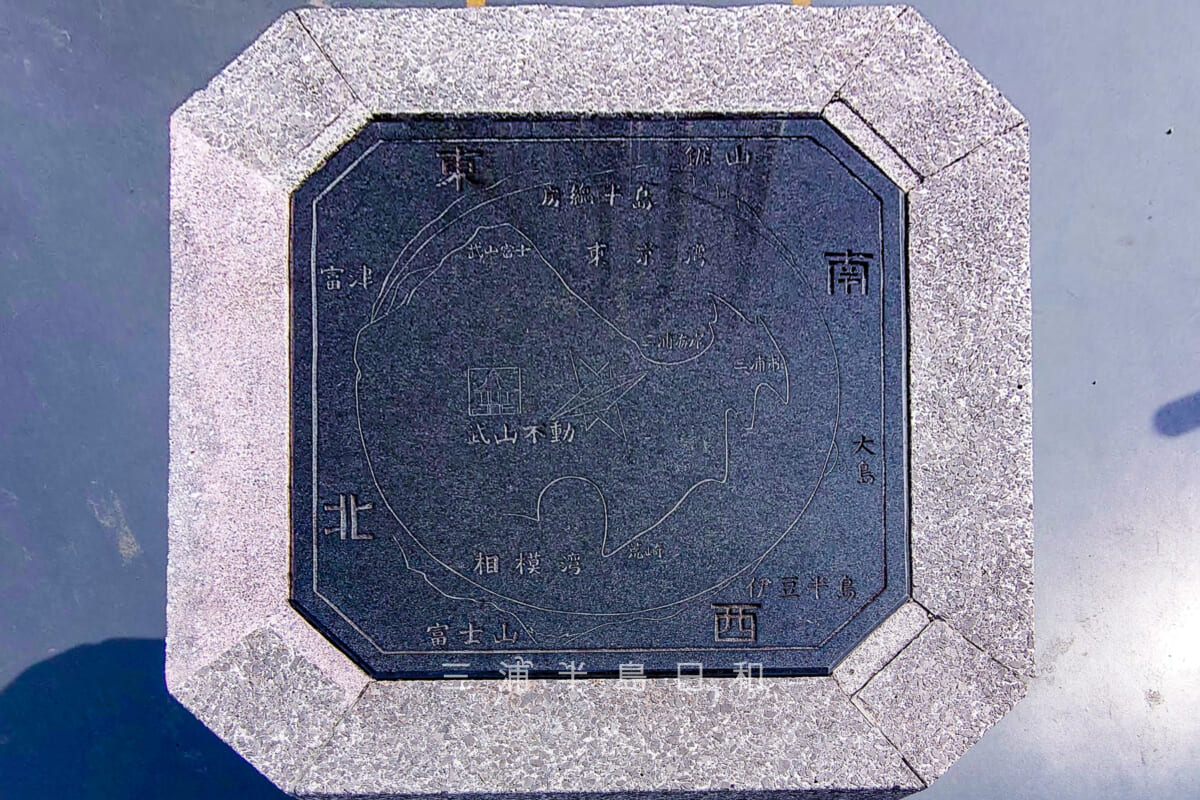

武山の山頂には休憩所「アゼリアハウス」と、その上には展望台があります。展望台に登ると360度の大パノラマが広がっています。

北側の横浜・東京方面は、空気が澄んでいる日なら、都心の超高層ビル群やそのなかでひときわ高くそびえる東京スカイツリー、横浜ベイブリッジや鶴見つばさ橋などの湾岸エリアを一望できます。

また、三浦半島南部にはこれ以上高い山がないため、半島の形がクッキリと分かります。

東側の眼下に目を向けると、通信研究所(NTT横須賀研究開発センタ。通称、通研)やYRP(横須賀リサーチパーク)といった研究施設が建ち並んでいる様子が見えます(当ページのカバー写真)。

富士山の眺望は、山頂から少し一騎塚側へ下った先にある、「関東の富士見百景」(国土交通省)に選出された武山見晴台がおすすめです。

山頂周辺には約1,200本のつつじが咲く

武山の山頂周辺には約1,200本のつつじが植えられています。休憩所「アゼリアハウス(AZALEA House)」と展望台のまわり、一騎塚方面からの登山道沿いなどで見ることができます。

「AZALEA」とは英語でつつじ類を意味する言葉で、その名前のとおり「アゼリアハウス」の中からもベンチで休憩をしながらつつじを眺めることができます。

例年、武山のつつじは4月中旬から5月上旬ごろが見ごろで、ゴールデンウィークごろには「つつじ祭り」が開催されます。

近隣には、つつじの名所として他に太田和つつじの丘がありますが、武山のほうが若干見ごろは遅いことが多いようです。

一騎塚方面に下れば、途中まちなかを通ることになりますが、太田和つつじの丘まではそれほど遠くありません。ハイキングコースの延長として、ハシゴしてみるのも良いでしょう。

以下のリンク先からその他の【ツツジの名所】の情報もご覧ください

「武山さん」として親しまれる 武山不動院

武山不動院は浄土宗のお寺で、正式名称は「龍塚山持経寺 武山不動院」と言います。航海安全や無病息災を祈願する不動尊として古くから親しまれています。また、灯台がなかったころは、武山は、浦賀水道を航行する船の大切な目印でもあったと言います。

山頂の入口には、一騎塚方面、砲台山・三浦富士方面、津久井浜観光農園・津久井浜駅方面それぞれに、武山不動院の西門、東門、南門が設けられていて、ここが信仰の山であることがよく分かります。

武山不動院の境内では、武山稲荷大明神や筆塚、身代り不動尊、滝不動尊なども祀られています。

| 山号 | 龍塚山 |

| 宗派 | 浄土宗 |

| 寺格 | ― |

| 本尊 | 不動明王 |

| 創建 | 1594年(文禄3年) |

| 開山 | 万立 |

| 開基 | ― |

鐘楼

武山稲荷大明神

筆塚

身代り不動尊

滝不動尊と手水舎

武山不動院 寺務所

龍塚山の山号の元になった 龍塚

武山の山頂から、砲台山や三浦富士を経由しないで、津久井浜観光農園・津久井浜駅方面に直接下る登山道を5分くらい行くと、「龍塚」に向かう分岐があります。ここからさらに10分程度歩くと龍塚に着きます。

龍塚は、武山不動院の山号「龍塚山」のもとになった場所です。

江戸時代の享保年間、日照りが続いて村人たちが水不足で困窮していたときに、水を求めていた大きな蛇が武山不動院の下で力尽きて死んでしまいました。それを哀れに思った村人たちが、あまりにも大きいため蛇の首だけ切って埋葬したのが龍塚だと言われています。(昔は、大きな蛇のことを龍と言ったそうです)

以前は日照りになると村人たちがこの場所で雨乞いの祈祷をしていましたが、宅地化で田んぼもなくなってしまったため、現在は行われていません。

龍塚周辺は小さな広場になっていますが、うっそうと茂る木々で眺望は望めません。前述のようないわれや、ハイキングコースからは外れていることもあり、観光地化されていない霊験あらたかな雰囲気を感じさせてくれます。

色鮮やかな つるしおり紙

武山不動院では、地元のおり姫会協力のもと、ひな祭りや端午の節句の時期に、ひな人形や五月人形とあわせて、つるしおり紙が展示されていて、自由に見学することができます。(2021年春の開催実績)

バリエーション豊かな 三浦富士~砲台山~武山ハイキングコース

三浦富士~砲台山~武山は三浦丘陵の南の代表的な山々で、通称「三浦三山」などと呼ばれています。いずれも標高200m前後の低山ながら、山頂に浅間神社奥宮が鎮座する富士信仰の山、旧日本海軍の防空砲台(高角砲台)跡の戦争遺跡が残る山、山頂の武山不動院とつつじが名所となっている山と、それぞれまったく違った個性を持つバリエーション豊かなハイキングコースです。

また、東京湾側(房総半島方面)と相模湾側(富士山方面)の両方の景色をたのしめるのも特徴です。

武山関連の特集