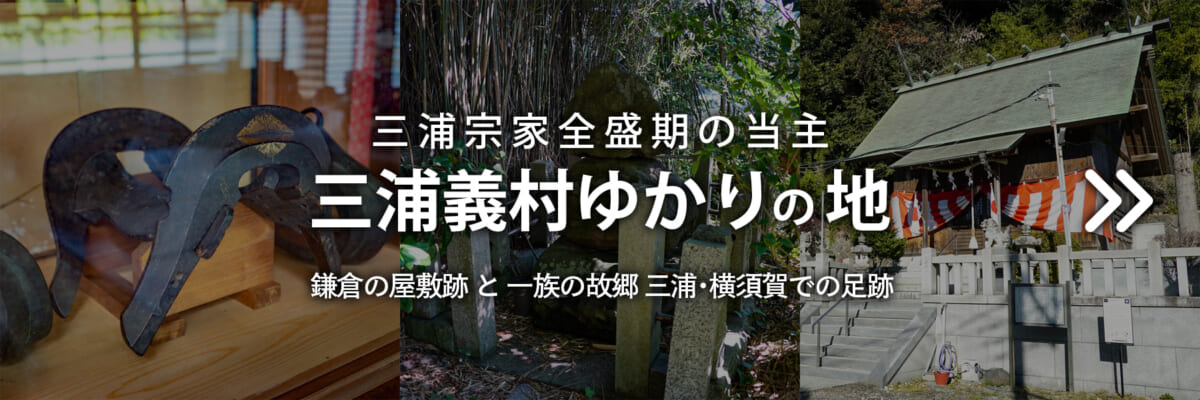

福寿寺は、鎌倉時代の武将・三浦義村が開いた寺院です。三浦義村は、三浦義明の孫、三浦義澄の次男にあたります。

福寿寺には、寺宝として、三浦義村が愛用した鞍、鐙、脇差等が伝わっていて、鞍と鐙は現在も見ることができます。

福寿寺から徒歩で5分ほどの場所には、三浦義村の墓所があります。この墓所があった場所には福寿寺の塔頭(子院)の南向院がありましたが、現在は廃寺となっています。

三浦義村がこのあたりに住んだという史料は見つかっていませんが、金田海岸が近く、のどかなこのあたりを気に入っていたのでしょう。鎌倉とは三浦半島のちょうど反対側に位置する金田の地は、幕府内の喧騒から逃れるにはうってつけの場所だったのかもしれません。

| 山号 | 岩浦山 |

| 宗派 | 臨済宗建長寺派 |

| 寺格 | ― |

| 本尊 | 聖観世音菩薩 |

| 創建 | 1200年(正治2年) |

| 開山 | 慶叔大考禅師大和尚 |

| 開基 | 三浦義村 |

三浦義村愛用の鞍と鐙

福寿寺には、三浦義村が愛用していたものと伝わる「鞍」と「鐙」が大切に保管されています。どちらも馬具の一種で、「鞍」は馬の背の上に腰掛ける部分、「鐙」は足を乗せる部分です。「鞍」は木製ですが、保存状態はとても良いです。「鐙」は金属でできていて、とても重いそうです。

「鞍」には、三浦氏の家紋ではない紋様が付いています。三浦義村のパーソナルマークかなにかなのか、詳細は分かりません。

瓦屋根で見られる三浦一族の家紋

本堂の瓦屋根などには三浦氏の家紋である「三つ引」が見られ、三浦一族ゆかりの寺院であることを実感できます。

西堀栄三郎・植村直己・多田雄幸各氏の顕彰の碑

本堂の横には、西堀栄三郎(登山家、理学博士)、植村直己(冒険家、登山家)、多田雄幸(ヨットマン)各氏の顕彰の碑が建っています。

福寿寺周辺の見どころ

剱崎方面へ足をのばせば、三浦半島南端独特のリアス海岸や、それに連なる崖や台地が広がっています。きっと三浦義村も、福寿寺に伝わる愛用の鞍と鐙を装備した馬で、この複雑な地形を駆け抜けていたのでしょう。

なお、細い農道が多く、駐車できる場所も限られているため、車でのアクセスはおすすめしません。

以下のリンク先からその他の【三浦義村ゆかりの地】もご覧ください