海宝院は、安土桃山時代から江戸時代初期にかけて徳川家康の代官頭として活躍した長谷川長綱が旧沼間村(現在の逗子市沼間)に開いた、JR横須賀線・東逗子駅の裏手にある寺院です。

旧横須賀村(現在の横須賀市緑が丘)にあった良長院が前身の寺院です。良長院の住職となった駿河国出身の之源臨乎が、富士山を眺望できるこの地に移転し、院号を改めたと言います。之源は家康から「菊長老」と称されるなど、二人は駿河国時代より親交があったようです。

その後、良長院があった場所にも元の名で寺院が再建されて、現在まで「良長院」として存続しています。

海宝院の本尊である木造十一面観音菩薩坐像は、徳川家康から開基の長谷川長綱に与えられた仏像と伝えられています。

| 山号 | 長谷山 |

| 宗派 | 曹洞宗 |

| 寺格 | ― |

| 本尊 | 十一面観世音菩薩 |

| 創建 | 1590年(天正18年) |

| 開山 | 之源臨乎 |

| 開基 | 長谷川長綱 |

海宝院の本堂には、海宝院の創建よりずっと古い、応永十年(1403年)銘の銅鐘(神奈川県指定重要文化財)が安置されています。この銅鐘は、徳川家康が関東を治めることになる以前に三浦半島を所領としていた、後北条氏が陣鐘(戦の際、陣中で軍勢の進退などの合図に使用する鐘)として使用していたものを長谷川長綱が譲り受けて、海宝院に寄付したと伝えられています。

INDEX

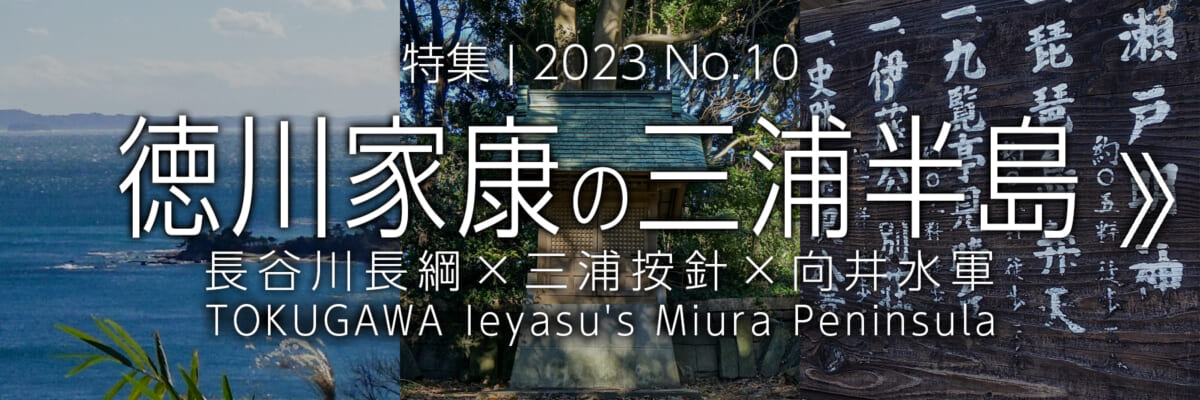

三浦半島の民政を担った徳川家康の代官頭・長谷川長綱

小田原征伐で三浦半島を含む関東の大部分を領していた後北条氏(小田原北条氏)が敗れると、豊臣秀吉の命によって、徳川家康は後北条氏の旧領に移ることになりました。

家康は、新たな自国を治めるため、検知や地方行政などを担う4人の代官頭を置きました。代官頭には、家康の旧領での実績があった家臣たちが抜擢されました。その一人が、長谷川七左衛門長綱で、三浦半島を主な管轄地としました。

長谷川長綱は浦賀に陣屋を構え、海上での交易や防備にも深く関わるなど、江戸湾(東京湾)の入口に位置する三浦半島の発展に貢献しました。

海宝院の境内奥には、長谷川長綱とその一族の墓があります。

海宝院境内の見どころ

四脚門

海宝院の境内入口には、茅葺屋根の立派な四脚門が建っています。海宝院は、江戸時代中期の1790年(寛政2年)の火災で、本堂や山門などの堂宇の大半が焼失してしまいましたが、この四脚門は創建当初の建築であるとみられています。室町時代末期の禅宗様式が色濃く残る、逗子エリアでもたいへん貴重な建築の一つとされています。

本堂

鐘楼

白山妙理大権現

海宝院で見られる花々

桜

バス通りからも離れているため、普段は閑静な海宝院ですが、毎年春になる参道沿いに桜が咲きほこり、一気に華やかになります。

百日紅(サルスベリ)

海宝院周辺の見どころ

関連特集