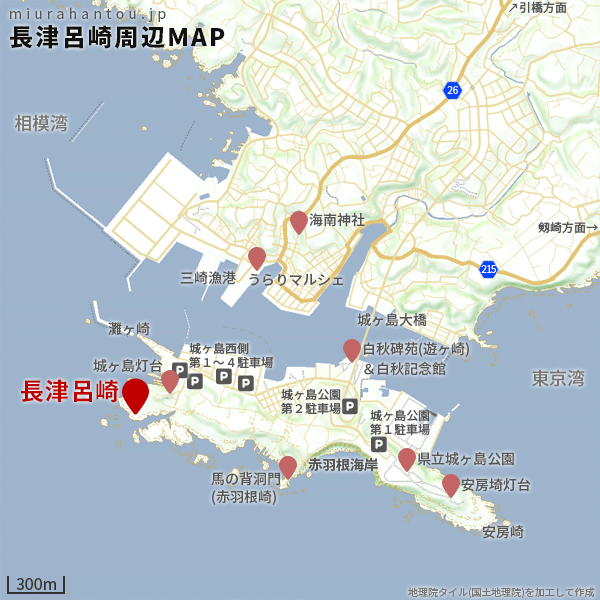

長津呂崎は、城ヶ島灯台が建っている、城ヶ島南西の岬です。「長津呂」は「ながつろ」ではなく「ながとろ」と読みます。周辺は岩礁の海岸になっていて、磯遊びをたのしむことができます。

長津呂崎からは、島の南側に続く岩礁を歩いて、馬の背洞門(赤羽根崎)や島の東端にある県立城ヶ島公園(安房崎)方面へ行くことができます。

西に相模湾が面した長津呂崎は、富士山や夕日の眺望が美しく、城ヶ島観光の一等地と呼べるような場所です。

そんな長津呂崎には、かつて島内最大の宿泊施設であり唯一のホテルであった「城ヶ島京急ホテル」が建っていました。しかし、2020年4月末からの新型コロナウイルス感染症拡大による休業を経て、そのまま再開することなく翌月に閉館しました。

(「城ヶ島京急ホテル」跡地には、2026年に高級ホテル「ふふ城ヶ島」(仮称)の開業が予定されています)

「長津呂」の歴史と地名の由来

江戸時代後期に編さんされた「新編相模国風土記稿」や大正時代に発行された「三浦郡志」には、長鶴ヶ崎」や「長鶴崎」と紹介されていて、これが単なる誤りなのか、その後、呼び方が変化したのかはよく分かりません。

明治~大正時代の三崎の観光案内では、北条早雲(伊勢宗瑞)の家臣の長津呂七郎右衛門なるものがここに陣を置いたことを紹介しているものも見受けられます。

とくに戦国時代は、北条早雲ら後北条氏(小田原北条氏)と房総半島の里見氏が南関東の覇権を争いにらみ合う時代が続きましたので、その間にある城ヶ島や三崎周辺には後北条氏や里見氏に関わる伝承が多く残されています。

長津呂崎も、軍事上の要衝だったことはまちがいないでしょう。

また、南伊豆にも「長津呂(ながつろ)」という地名があり、本格的な交易が舟によってもたらされていた時代に、地名なのか人名なのかは分かりませんが、伊豆半島より伝播して来たという可能性も考えられます。長津呂崎とは島の反対側にあたる岬は「安房崎」と言い、こちらは房総半島(安房国)に由来する地名です。

城ヶ島の他の見どころ

長津呂崎関連の特集