剱崎は三浦半島南東端に位置していて、「かながわの景勝50選」に指定されている景勝地です。剱埼灯台はその岬の突端の高台に建っています。

剱崎(剱埼灯台)と、対岸の房総半島南西端にある館山市洲崎(洲埼灯台)とを結ぶ線が東京湾の南端で、ここが太平洋との境になっています。

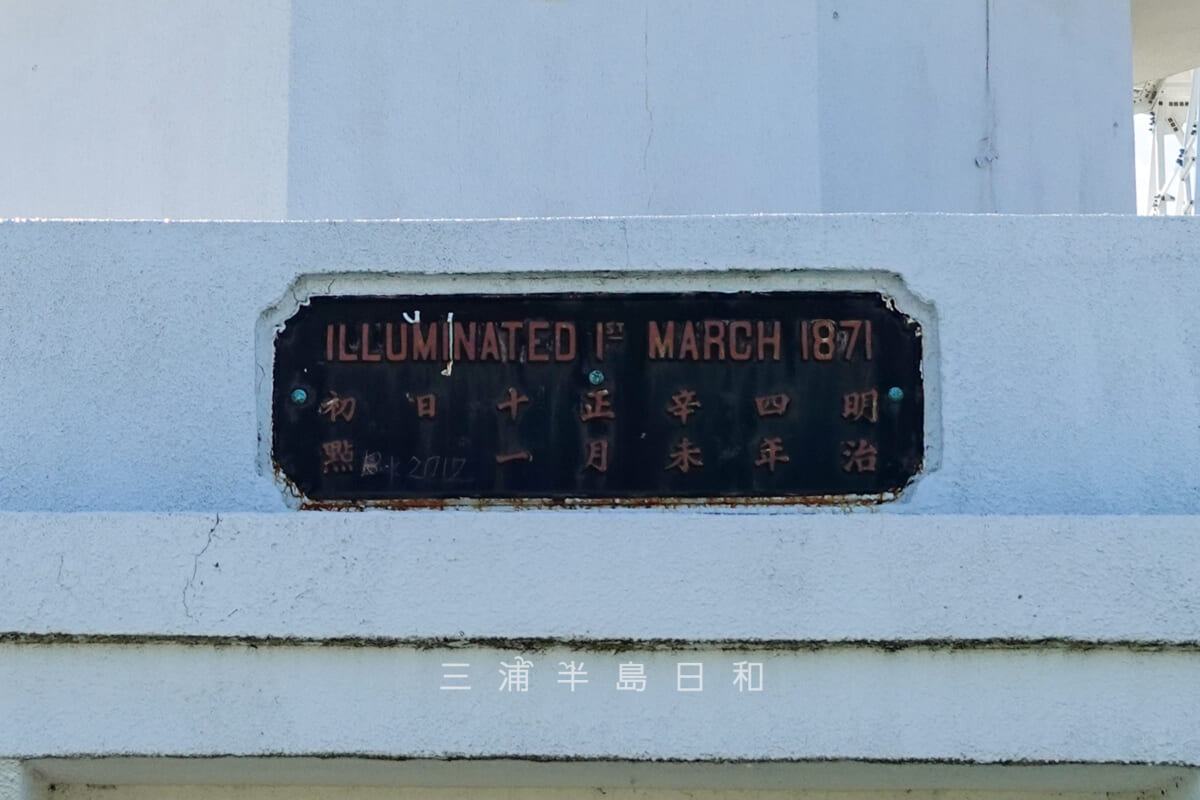

剱埼灯台は、1866年(慶応2年)にアメリカ、イギリス、フランス、オランダの4ヶ国と結んだ江戸条約(改税条約)によって江戸幕府が建設を約束した8ヶ所の灯台の一つで、1871年(明治4年)に日本で7番目の西洋式灯台として初点灯しました。設計は、日本における「灯台の父」と呼ばれるイギリス人技師リチャード・ブラントンによるものでした。

剱埼灯台は、数ある三浦半島の灯台のなかでも、交通アクセスが良くない点や周囲が観光地化されていない点も含めて、多くの人が持つ『秘境の岬の高台に建つ』という灯台のイメージに、もっとも合うロケーションと言えます。

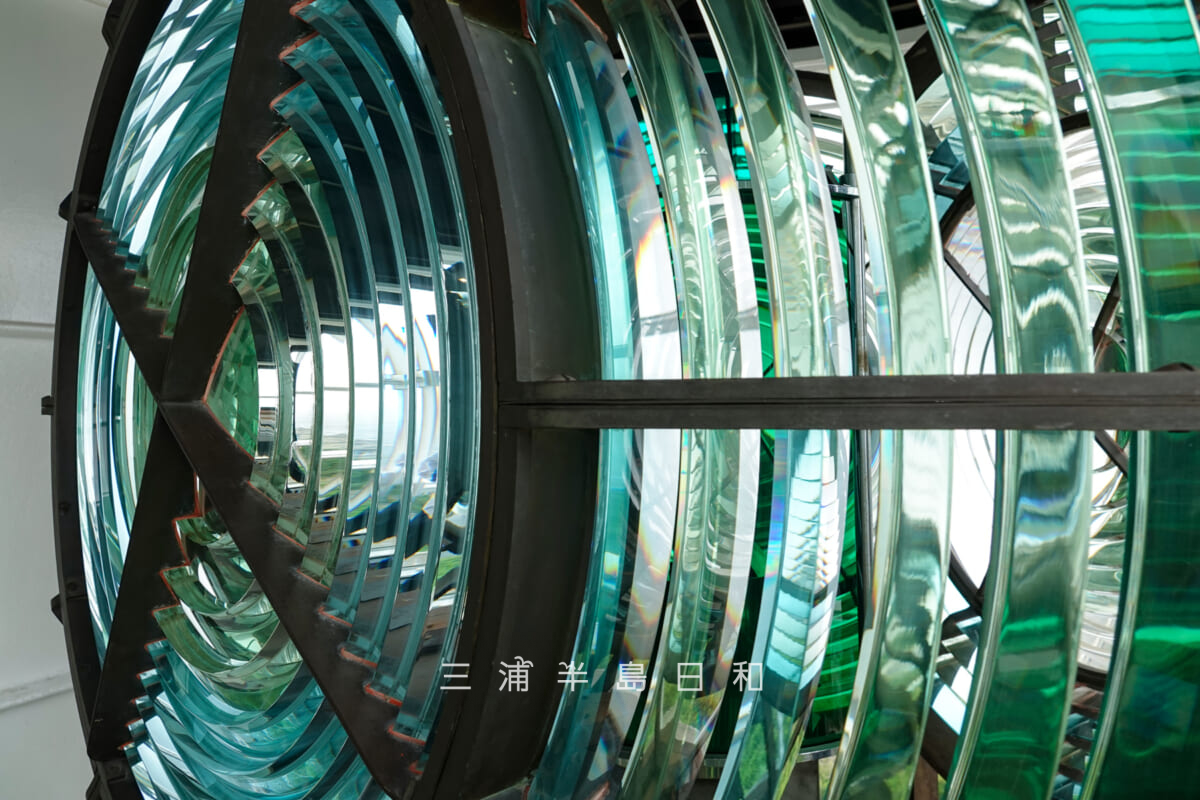

また、剱埼灯台では、全国でも10本の指に入る大きさの第2等フレネルレンズが使用されていて、三浦半島の東京湾と太平洋の境に建つこの灯台が、航海における実務の上でも欠かせない存在であることを物語っています。

INDEX

全国でも10指に入る大きさをほこる第2等フレネルレンズ

剱埼灯台は、数年に一度、イベントなどで一般公開される場合を除いて、建物の中を見学したり登ることはできません。もしイベントで灯台内部が公開される機会があれば、最上段にある大型レンズやその内部の仕組みは必見です。

剱埼灯台では、第2等レンズと呼ばれる大型のフレネルレンズが使用されています。これは、ともに第4等レンズが使用されている近隣の観音埼灯台や城ヶ島灯台などより二回り大きく、全国的にも10本の指に入る規模の大きなレンズです。

2025年春には全国の大型灯台に先がけて光源のLED化が行われましたが、レンズは引きつづき大型のフレネルレンズが使用されています。

この剱埼灯台の灯りは、3基のレンズによって緑・白・白と閃光します。緑色の光は光源自体やレンズに色が付いているわけではなく、光源とレンズの間の緑色のフィルターを挟むことによって実現しています。

海図における剱埼灯台は、「Tsurugi Saki Al Fl (2+1) W G 30s 41m 17M」などと表記されています。これは、剱埼灯台の灯質は一定間隔ごとに複数回異なる色の光を発する複合群せん互光(Alternating Flashing)で、その回数は2回と1回、それぞれ白色(White)と緑色(Green)を30秒周期で発していて、灯高は41m、光達距離は17海里(17Mile=約31km)ということを表わしています。

公益社団法人「燈光会」の会誌「燈光」(令和7年5月号)によると、剱埼灯台のLED化では、これまで使用してきたメタルハライドランプと呼ばれる電球の製造中止を受け、約3年の期間を経て新たに開発されたLED光源と、既存の第2等フレネルレンズを組み合わせて使用することで、必要な光度を実現していると言います。

一方、同時期にLED化された禄剛埼灯台(石川県珠洲市)は、2024年1月に発生した能登半島地震により第2等フレネルレンズが破損しレンズを継続利用できなくなってしまったため、レンズを使用せずにLED光源だけで必要な光度を得ることができる専用の灯器を開発し、再点灯されました。

すでに、灯台で用いられる大型のフレネルレンズを製造する技術は世界中で途絶えてしまったと言い、剱埼灯台のフレネルレンズも、博物館か美術館に収蔵されてもおかしくないレベルの貴重品と言えます。

初代剱埼灯台を再利用した参道は隠れた見どころの一つ

現在のコンクリート造の剱埼灯台は2代目で、関東大震災後の1925年(大正14年)に再建されたものです。2025年には、再建後100周年を迎えました。

初代の剱埼灯台は、日本における「灯台の父」と呼ばれたイギリス人技師リチャード・ブラントン設計の石造の建物でしたが、関東大震災で倒壊してしまいました。灯台に続く参道に敷かれた大きめの石畳は、この倒壊した初代の建物の廃材を再利用したものです。

通常は建物内部が一般公開されていない剱埼灯台では、隠れた見どころの一つです。

透明度抜群の周辺の海岸は海辺のハイキングコース

剱埼灯台の脇からは海に降りることができて、釣りのポイントとしても知られています。

磯づたいに、江奈湾、毘沙門湾、宮川湾と、西側は三崎港方面に歩くこともできます。(とくに満潮時は気をつけてください)

反対の北側は間口漁港周辺で分断されるため、その先の大浦海岸(旧大浦海水浴場)や戸津浜海岸(遠津浜海岸)へは磯づたいでは行くことができません。

剱埼灯台周辺の海岸は岩場と小さな浜辺からなっていて、外洋(太平洋)に面しているため、三浦半島の中でもとても透明度が高いエリアの一つです。

| 2025年海水浴場 | × 剱崎は海水浴場ではありません |

| 2025年海の家開設 | × |

| 公衆トイレ | △(灯台より内陸側にあり、海からは遠い) |

| 駐車場 | △(下記の記事本文およびDATA欄参照) |

剱埼灯台&剱崎の周辺

大浦海岸 戸津浜海岸(遠津浜海岸) 剣崎砲台跡

松輪江奈海岸 白浜毘沙門天海岸

以下のリンク先から他の【ビーチ】もご覧ください!!

ミルフィーユ状の地層を見られる岩礁

剱埼灯台周辺の海岸は、かつて海底にあった地層が露出している状態を観察できる場所としても知られています。

同じような地形は、荒崎や観音崎などでも見ることができます。

剱崎の名前の由来となった龍神の伝説

剱埼灯台にも用いられている「剱崎」という地名の由来には、海の守護神とされることが多い、龍神が関わっています。江戸時代前期の万治年間(1658年~1661年)に、幕府の木材を積んだ船がこの沖で暴風のため沈没してしまいました。龍神の怒りだと考えた三崎の海南神社の神主が、怒りを鎮めてもらおうと海に剱を投じて祈ると、風波は静まったと伝えられています。これ以後、この岬は「剱崎」と呼ばれるようになったと言います。

剱埼灯台の建つ崖の下には龍宮祠(竜宮祠)と呼ばれる祠で龍神様がお祀りされています。詳しい由緒などは分かりませんが、剱崎の名前の由来となった龍神に由来する祠だと考えられます。

また、かつて剱崎には剱神社(剱明神)が祀られていましたが、現在は松輪の神明社に合祀されています。

剱崎(つるぎざき)? 剱埼(つるぎさき)? 剣崎(けんざき)?

「剱崎(つるぎざき)」「剱埼灯台(つるぎさきとうだい)」は、他にも、「剣崎」と書いて「けんざき」と読んだり、複数の呼び方/読み方が混在して使われてきました。

地名を表わす場合、「剣崎(けんざき)」という名称が使われていたのは主に明治から昭和にかけてで、この時代に地元で育ったお年寄りを中心に現在でもこの名称が使われることもあります。しかし、現在では「剱崎(つるぎざき)」という名称を使うのが一般的です。

灯台や灯台が最重要地点として載る海図などでは「剱埼灯台(つるぎさきとうだい)」「観音埼灯台」のように、「崎(ざき)」ではなく「埼(さき)」が使われています。

これは、かつて旧日本海軍が自然地形を表わす「埼」と集落名を表わす「崎」を区別して使っていて、海上保安庁もこれを踏襲したからだとする見解が一般的なようです。

国土地理院とその前身が発行している地図での名称を見ると、1910年(明治43年)は「劔崎」(新字体では「剱崎」に相当)、1947年(昭和22年)は「劍崎」(新字体では「剣崎」に相当)、1981年(昭和56年)と最新の地図では「剱崎」と、国が発行している地図を見ても、その変遷と混乱の様子が分かります。

明治のころには「剣崎(けんざき)」が多く使われるようになったようで、古くからの住民は「剣崎(けんざき)」と呼ぶ人が多く見られます。諸説ありますが、戦後、京急がこのあたりを観光地としてPRする際に「剣崎(けんざき)」と呼ぶようになったことが決定打となり、一時はこちらの呼び名がかなり優勢でした。

しかし、近年は名称を統一しようという動きもあり、より古くからの名称である「剱崎(つるぎざき)」が一般化しています。(旧「剣崎小学校(けんざきしょうがっこう)」(2025年3月に閉校)など公共施設にも「剣崎(けんざき)」の名称が使われていた例はありますが、「剣崎小学校」という名称が付けられたのは1958年(昭和33年)のことで(それまでは「南下浦第二小学校」)、それほど古い歴史があるわけではありません)

剱埼灯台&剱崎へのアクセス方法

自家用車では剱埼灯台の下まで入ることはできません。そのため、近隣の有料駐車場に停めて、徒歩でアクセスすることになります。ただし、すれ違いが困難な道も走ることになりますので、車で行くことはおすすめしません。

剱埼灯台最寄りの駐車場としては、個人が委託し運営している民間の有料駐車場(4・5ナンバー700円/1日、剱埼灯台まで徒歩約5分)があります。より安定した運営が可能な駐車場に移行する計画もあるようですが、実現していません。

あるいは、少し離れていますが、間口漁港や江奈漁港の有料駐車場を海岸沿いのハイキングコース経由で利用可能です(剱埼灯台まで、間口漁港の駐車場から徒歩約20分、江奈漁港の駐車場から約30分程度)。

公共交通機関を利用する場合は、「剱崎」バス停で降りた後、県道215号を少し三崎港方面に歩き、左側(東側)にそれる道に曲がり、畑の中を20分ほど歩くと到着します。灯台は見晴らしの良い高台に建っているため、少し進むと目印に見えてきます。

バスの本数は少ないため、行きも帰りも事前に時刻を調べておきましょう。