近殿神社は、三浦氏の祖とされる三浦為通(村岡為通)から数えて第6代当主にあたる、三浦義村を御祭神として祀る神社です。

三浦一族の本拠地であった衣笠城やその支城の大矢部城があった場所のすぐ近くに鎮座しています。

境内の石柱によると、「近殿神社」は、「ちかた じんじゃ」と読みます。

| 主祭神 | 三浦義村 |

| 旧社格等 | 旧村社 |

| 創建 | 不詳 |

INDEX

「ちかた」という近殿神社の読み方や由緒の謎

江戸時代の地誌による読み方

江戸時代後期に編さんされた相模国の地誌「新編相模国風土記稿」(第五集・巻之百十三 三浦郡七)によると、「近殿明神社」として「知加度能美也宇志牟也志呂」(「ちかどのみょうじんやしろ」または「ちかとの~」と読める)と読み仮名がふられています。以前の近殿神社は「ちかどの じんじゃ」または「ちかとの じんじゃ」と呼ばれていたという解釈もでき、読み方には諸説あるようです。

漢字の意味から推測すると、「殿に近い」と解釈することもできます。御祭神の三浦義村と関連付けるとするならば、この「殿」とは、三浦大介義明などの歴代の三浦氏の当主、あるいは鎌倉殿、もしくは鎌倉幕府執権などが考えられそうです。

大津村で三浦義村を祀っていた千片神社

かつて、近殿神社から直線距離で北東に1.5kmほど離れた場所には、近殿神社と同じ三浦義村を祀る千片神社(関東大震災後に同じ旧大津村内の大津諏訪神社に合祀)がありました。「新編相模国風土記稿」では、こちらは「千片明神社」として「知加太美夜宇之無也志呂」(「ちかた~」と読める)と読み仮名がふられています。

この千片神社は、1613年(慶長18年)という創建年や三浦義村が開いた福寿寺から義村の分霊を祀ったという創建のいきさつなどが、ある程度はっきりと分かっています。

祀られている御祭神が同じで読み方も同じまたは近いとなれば、両社に関係性がないということのほうが不自然であり、もし、近殿神社のほうが千片神社よりも後に創建されたとすると、千片神社から分霊され祀られたということも考えられそうです。

また、千片神社は麻疹の神様としても崇められていたことが知られています。江戸時代後期に麻疹が流行した際には、麻疹除けの神様として「麦殿大明神」が人気を集めたと言います。「〇〇殿」と神様を崇めることがよくあったとすると、はじめ、「ちかたどの(千片殿)」と呼んでいたものが「ちかどの」あるいは単に「ちかた」と変化していったと言うこともあるかもしれません。

鴨居村で三浦義春(多々良義春)と祀っていた近戸神社

千片神社があった旧大津村に隣接する旧鴨居村には、三浦義村の叔父にあたる三浦義春(多々良義春)を祀る近戸神社がありました(明治期に旧鴨居村の鴨居八幡神社に合祀)。「新編相模国風土記稿」では、「近戸明社」として「千賀止美夜宇之無也志呂」(「ちかど~」あるいは「ちかと~」と読める)と読み仮名がふられています。

近戸明社の創建は1508年(永正5年)で、1613年(慶長18年)の千片神社や創建年不詳の近殿神社より古い可能性があります。その場合、三浦半島で三浦氏を祀る「ちか~」という呼び名の神社の元祖ということになります。

まとめ

以上より、近殿神社の読み方や名称の謎については次のような考察ができますが、現在目にすることができる史料からだけでは推測の域をでません。

- 三浦義村や三浦義春(多々良義春)などの三浦一族の武将のことを「ちかた」や「ちかとの」「ちかど」と呼ぶ風習があった。

- あるいは、彼ら三浦一族の武将を、「ちかた」や「ちかとの」「ちかど」と呼ぶ神様と同一視して祀る風習があった。

| 現在の読み方 | 新編相模国風土記稿 記載の読み方 | 御祭神 | 創建年 | 所在地 (江戸後期) | 管理元(本務)・合祀先神社 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 近殿神社 | ちかた~ | 知加度能~ (ちかどの~、 または、ちかとの~) | 三浦義村 | 不詳 | 横須賀市大矢部 (大矢部村) | 諏訪大神社 |

| 千片神社 | - | 知加太~ (ちかた~) | 三浦義村 | 1613年 (慶長18年) | 横須賀市根岸町 (大津村) | 関東大震災後、大津諏訪神社に合祀 |

| 近戸神社 | - | 千賀止~ (ちかど~、 または、ちかとの~) | 三浦義春 (多々良義春) | 1508年 (永正5年) | 横須賀市鴨居 (鴨居村) | 明治後期、鴨居八幡神社に合祀 |

「近殿神社」という名前の神社は、埼玉県熊谷市にもあります。こちらは「ちかどの じんじゃ」と読み、通称「ちかつさま」と呼ばれています。御祭神は稲田姫命です。

また、かつて「近殿宮」あるいは「近津宮」と呼ばれていた神社として、鹿児島県南さつま市に「近戸神社」という神社があります。こちらは「ちかど じんじゃ」と読み、御祭神は天神七代・地祇五代・大山積神です。

「ちかた」の他、読み方が近い「ちかつ」「ちかと」といった名称の神社は、東日本を中心に、全国に数十社見られます。神社名の漢字も、御祭神も、これといった一貫性があるわけではありません。

しいて挙げるのであれば、長野県の諏訪地方が発祥と伝わる「千鹿頭神」(ちかとのかみ、「近津神」や「近戸神」とも書く)という民間信仰の神を祀る神社が多くあります。

なお、現在、「近殿神社」を管理しているのは、諏訪の神を祀る諏訪大神社(旧横須賀村、現在の横須賀市緑が丘)です。

大矢部の「近殿神社」の由緒がこれらの神様や神社と関連があるのかは分かりませんが、古代の神様は音で表現していたものを当て字で表現するようになったため、同じ神様でも異なる漢字が当てられて伝わる例も少なくなく、関連がまったくないとも言い切れません。おそらく、神社の名称にも同じようなことが言え、似たような読み方でも漢字が異なるという現象は、漢字の当て方がバラバラだっただけなのでしょう。

三浦一族の最盛期を築いた三浦義村

三浦義村は、源頼朝が平家打倒の兵を挙げたときに、一族を頼朝と合流させるために一人で衣笠城に残って討ち死にした、三浦義明の孫にあたります。

三浦義明の文字通り命がけの思いは、義明の子で義村の父である義澄に受け継がれ、源氏方の主要な戦いで武功を挙げ、鎌倉幕府創設に大きく貢献しました。

鎌倉幕府初期の有力御家人となった三浦一族は、源氏の将軍が三代で途絶える混沌とした時代の中、時の執権・北条義時と良好な関係を築いた義村の代で最盛期を迎えることになります。

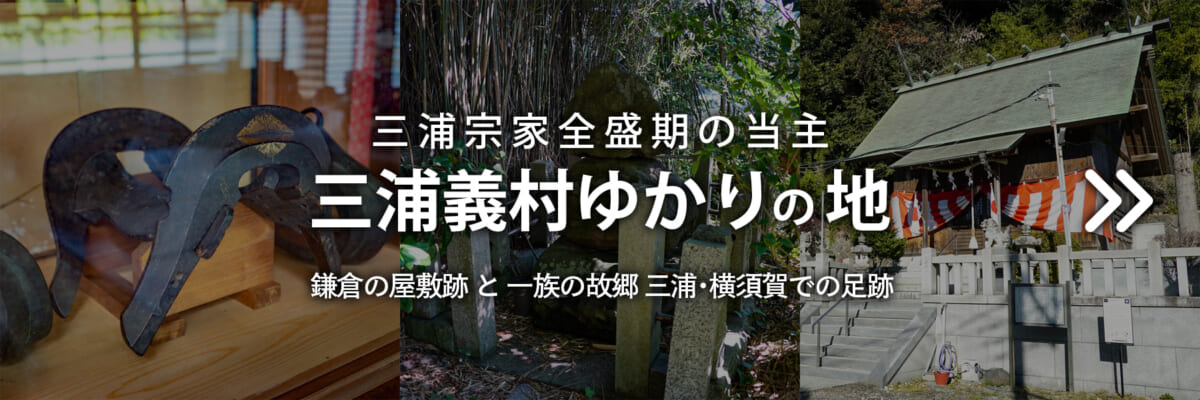

三浦一族ゆかりの大矢部の総鎮守

近殿神社のすぐ西側(左側)には三浦義明の墓所がある満昌寺があり、すぐ東側(右側)には三浦義澄の墓所がある薬王寺跡があります。

また、向かい山には、三浦為通・為継・義継の三浦氏初代から第3代までの墓所がある清雲寺もあり、衣笠城の大手口(追手口)を出た先にある大矢部の地には、三浦一族ゆかりの場所が密集しています。

近殿神社は、そんな三浦一族ゆかりの地である大矢部の総鎮守です。

以前、大矢部には近殿神社の他にも多くの神社がありましたが、1913年(大正2年)、神社合祀の政策(一村一社の令)によって、他の近隣の村の神社とともに、衣笠山の衣笠神社に合祀されました。しかし、第二次世界大戦後の1947年(昭和22年)、衣笠山では参拝に不便なため、元の大矢部の地にある近殿神社に遷宮されました(合祀された他の村の神社も同様)。近殿神社の本殿横に鎮座する8つの石宮がそれです。

以下のリンク先からその他の【三浦義村ゆかりの地】もご覧ください