新井城は、戦国時代の武将・三浦道寸(義同)・荒次郎(義意)父子の居城で、現在の油壺の岬の先端部分一帯にありました。三浦道寸・荒次郎の時代の三浦一族は、主に平安時代後期から鎌倉時代前期にかけて活躍した三浦一族と区別するため、「相模三浦氏」などと呼ばれています。

相模三浦氏は、相模国の中央に位置する岡崎城(現在の伊勢原市)を本拠地としていました。しかし、伊豆や小田原などの西から徐々に勢力を拡大してきていた、北条早雲(伊勢宗瑞)率いる後北条氏と武力衝突が起きるようになります。相模三浦氏は徐々に相模国の端へと追い込まれ、最終的に、三浦半島南端の新井城・三崎城まで後退することになります。

相模三浦氏は新井城に3年間籠城して抵抗した後、力尽き、1516年(永正13年)に一族は滅びてしまいます。

鎌倉時代に宝治合戦で鎌倉幕府の執権・北条氏に滅ぼされた三浦一族は、三浦氏佐原流の三浦盛時によって再興されたものの、戦国時代にも後北条氏という「北条氏」を名乗る勢力によって再び滅ぼされたため、二度も「北条氏」によって滅ぼされたことになります。

INDEX

三浦半島最強の要塞・新井城

北条早雲に攻められた三浦道寸らは、本拠地の岡崎城から、徐々に南東に追いやられていきます。道寸の弟・三浦道香が守る逗子の住吉城、その南に位置する大崩などで戦いますが、かなわず、新井城に封じ込められてしまいます。

住吉城も大崩も、三浦半島きっての要害の地と言えるような場所で、道寸らのほうが土地勘もあったはずでしたので、三浦半島に入った時点で、早雲の軍勢とはよほどの戦力差があったものと考えられます。

また、三浦道寸の娘を妻とする太田資康(太田道灌の嫡男)らも援軍に駆けつけますが、北条早雲に勝つことはできませんでした。

このようななか、新井城では3年間も籠城できたのは、新井城の地形がより複雑で、最南端の三崎城まで含めるとかなり大規模なものだったためであると想像できます。

三浦氏がこの地に拠点を置いた中世から見ても、新井城は、歴史上、三浦半島最強の城と言っても過言ではありません。

新井城の戦いで水面が血に染まったことが由来という「油壺」の地名

新井城跡の高台からまわりの地形を見渡すと、リアス海岸が続く断崖絶壁の複雑な地形の上に築かれていたことが良く分かります。また、新井城は、油壺の岬先端部の付け根にあたる「内の引橋」だけで内陸とつながっていたため、ここを意図的に落とすことで陸地からの敵の進入を遮断することができました。このように、新井城は自然の要害の地に築かれていたため、3年間もの長い年月、籠城戦を戦うことができたと言えます。

しかし、籠城戦も最期を迎えると、相模三浦氏の一族やその家臣たちは油壺湾に投身して、水面が血で染まって油を流したようになったため「油壺」と呼ばれるようになったとされています(諸説あり)。

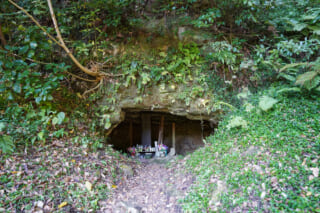

なお、新井城跡からは土塁などの遺構が発掘されていますが、東京大学三崎臨海実験所の敷地内にあるため、通常は立ち入ることができません。新井城の御殿(本丸)も、東京大学三崎臨海実験所の敷地内にあったとされています。

油壺湾の眺めや新井城の空堀の跡は、三浦市油壺駐車場近くから荒井浜に向かう道の途中で見ることができます。油壺湾は「かながわの景勝50選」に選ばれていて、これを記念した石碑がこの道端のビュースポットに建っています。

道寸祭りと新井城跡(新井城址)の一般公開

新井城の眼下に広がる荒井浜では、例年5月下旬の日曜日に、この地で滅んだ三浦一族(相模三浦氏)を偲んで、「道寸祭り」が開催されています。また例年、同日に、新井城跡の一般公開も行われています。

一般公開時には、ガイドによる新井城の現地解説や三浦道寸・荒次郎の逸話などを聞くことができます。「道寸祭り」は流鏑馬に似た笠懸がメインのイベントですが、歴史や三浦一族に興味がある方は、普段は入ることができない新井城跡の一般公開もおすすめです。

三浦道寸・荒次郎 親子の墓

三浦荒次郎(義意)の墓

三浦道寸とその子・荒次郎の墓は、油壺の岬の先端に建っています。

三浦荒次郎の墓は、旧京急油壺温泉キャンプパーク(旧京急油壺マリンパーク)を正面に見て、駐車場の右奥にあります。その隣りには、「新井城碑」も建っています。

三浦荒次郎は、新井城落城の際に、自ら首をかき切って死んだという逸話が残っています。その首は、北条早雲が本拠地としていた小田原まで飛んで行ったと言います。

また、三浦荒次郎の墓のすぐ下に位置する「胴網海岸」という名前の海岸は、「荒次郎の胴体が網にかかった海岸」に由来すると言われています。

三浦道寸(義同)の墓

三浦道寸(義同)の墓(供養塔)は、胴網海岸を見下ろす場所に建っています。義意の墓のすぐ近くから胴網海岸へ降りられる道があり、その途中で少し道をそれると、木々の中にひっそりと三浦道寸の墓が建っています。

三浦道寸は、室町時代から戦国時代にかけて栄えた上杉氏の諸家の一つである扇谷上杉家の出身で、時の相模三浦氏の当主・三浦時高の養子に入りました。その後、時高に実子・高教が生まれたため、道寸と時高・高教は対立するようになりましたが、最終的に相模三浦氏の家督は、三浦道寸が高教から奪うかたちで継いでいます。

このときに、鎌倉時代に栄えた三浦氏から続く相模三浦氏本流の純粋な血統は途絶えたとも言えます。

新井城跡(新井城址)周辺の見どころ