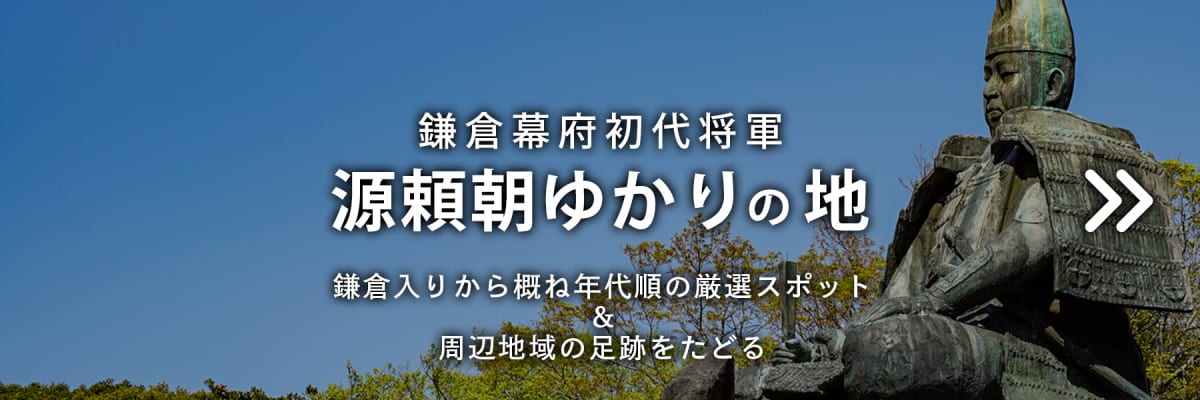

荏柄天神社は、「学問の神様」「芸道の神様」として親しまれている菅原道真を祀った神社です。福岡の太宰府天満宮、京都の北野天満宮と共に「三古天神社」に数えられる古来です(諸説あり)。

1180年(治承4年)、源頼朝は鎌倉に入り、大蔵の地(現在の鶴岡八幡宮の東側一帯)に幕府を開きました。頼朝は、幕府の鬼門を守る鎮守社として荏柄天神社を崇敬し、社殿の造営などをしたと言います。

以後、鎌倉幕府の歴代の将軍(鎌倉殿)や、北条氏、足利氏、豊臣氏、徳川氏などの時の権力者にも守られ、寄進を受けてきました。

学問の神様を祀るだけあって、荏柄天神社は年末年始ごろから初詣客を含む参拝客で混雑しはじめ、梅の咲く冬~初春ごろにピークを迎えます。

荏柄天神社のお参りは、御神木の大銀杏が色づき、縁起物の南天が紅い実をつける、晩秋がおすすめです。

| 主祭神 | 菅原道真 |

| 旧社格等 | 村社 |

| 創建 | 1104年(長治元年) |

荏柄天神社の本殿は、鶴岡八幡宮の若宮を移築したものです。現存する鎌倉最古の神社建築で、国の重要文化財に指定されています。

また、御神木の大銀杏は樹齢900年と伝わる古木で、鎌倉のイチョウのなかで一番の巨木です。荏柄天神社のイチョウは鎌倉市の天然記念物に指定されている他、「かまくらと三浦半島の古木・名木50選」にも選ばれています。

INDEX

中世から残る鎌倉最古の神社建築の荏柄天神社・本殿

荏柄天神社の拝殿の背後にある、朱色に塗られた三間社流造の本殿は、1624年(寛永元年)に鶴岡八幡宮の若宮の社殿造営に伴い、若宮の旧本殿を移築して再興されたものです。鶴岡八幡宮の若宮は1315(正和5年)に再建されたものであるため、改修や改築を受けてきたとは言え、鎌倉でも貴重な中世から残る建築物で、現存する鎌倉最古の神社建築です。

また、鶴岡八幡宮の主要社殿としても、今に残る最古の建築物になります。

このような、貴重な神社建築である荏柄天神社の本殿は、国の重要文化財に指定されています。

さらに、歴史的に鶴岡八幡宮とも密接な関係にあり、鶴岡八幡宮とともに鎌倉幕府の歴代の将軍(鎌倉殿)や、北条氏、足利氏、豊臣氏、徳川氏など、とくに武家の権力者に崇拝されてきた荏柄天神社は、武家の信仰形態を伝える重要な遺跡として、境内全体も国の重要文化財に指定されています。

学問の神様・菅原道真も愛した梅の花

梅の花をこよなく愛した菅原道真を祀る天満宮として定番の梅は、荏柄天神社でももちろん目にすることができます。見ごろとなる2月前後には、決して広くはない境内に、さまざまな種類の梅の花が所狭しと咲きほこります。ちょうど、受験シーズンと重なるため、合格祈願に訪れる多くの受験生やその家族の方たちにエールを送ってくれているようです。

荏柄天神社の長い参道は梅並木になっていますので、こちらもおすすめです。宅地化が進んだ神社周辺でも、古都らしい風情が感じられる場所です。

御神木の大銀杏は鎌倉最大のイチョウ

荏柄天神社の御神木である大銀杏は、樹齢900年程度と推定されていて、鎌倉で一番大きいイチョウと言われています。高台にある境内からそびえる巨木は、離れたところから見ても迫力があります。

以前は「公暁の隠れ銀杏」と呼ばれていた鶴岡八幡宮の大銀杏が鎌倉最大のイチョウと見られていましたが、2010年に倒壊してしまったため、現在は荏柄天神社の大銀杏が最大とされています。

荏柄天神社の大銀杏の黄葉は、鎌倉の他の名所とされるイチョウより遅めに色づくことが多く、例年12月上旬~中旬が見ごろになります。

縁起物である荏柄天神社のナンテン

荏柄天神社の大銀杏が色づくころに、その存在感の陰に隠れて見落としがちなのが、真っ赤な実をつけるナンテンです。荏柄天神社のナンテンは、社殿周辺などで多く見られます。

ナンテン(南天)は、「難を転じて福をもたらす」縁起物とされていて、古くから鬼門に植えられることが多かったと言います。学問の神様との相性もバツグンですし、源頼朝から鎌倉幕府の鬼門を守る鎮守として崇敬された荏柄天神社を象徴する植物の一つと言えます。

荏柄天神社のその他の見どころ

一の鳥居

荏柄天神社の一の鳥居は、金沢街道(県道204号金沢鎌倉線)に面して建っています。

参道の梅並木

荏柄天神社の参道はまわりが宅地化されているため、一見すると普通の住宅地のように見えます。しかし、よく観察すると、道路は舗装されておらず、ここが神社の参道という特別な道であることが分かります。この参道は、初春になると天満宮の代名詞である梅の並木道になります。

二の鳥居近くに建つ「荏柄天神」の石碑には、かつてはここが松並木であったことと、馬場としても使われていたことなどが書かれています。長く一直線に続く参道は、たしかに馬場にうってつけの場所です。

二の鳥居

荏柄天神社の二の鳥居は、鎌倉宮(大塔宮)行きのバス停「天神前」のすぐ近くにあります。

二の鳥居の前には、ここに松並木があった面影を残すような、松の大木をクロスしてできたトンネルがそびえています。

拝殿

「学問の神様」「芸道の神様」として、鎌倉でもっとも有名で由緒ある荏柄天神社の拝殿のまわりには、受験シーズン以外でも、さまざまな願いが込められた絵馬がぎっしりと並んでいます。

漫画家ゆかりの筆塚

拝殿の左手には、漫画家ゆかりの二つの筆塚があります。

かっぱ筆塚

かっぱ筆塚は、河童のマンガやキャラクターを描き続けた漫画家・清水崑が愛用していた絵筆が納められている筆塚です。

絵筆塚

かっぱ筆塚の奥には、巨大な筆型の絵筆塚が建っています。近づいてよく見てみると、筆の柄の部分には河童が描かれたレリーフが埋め込まれています。鎌倉ゆかりの横山隆一など、総勢154名の漫画家が、河童に扮したそれぞれを代表する漫画キャラクターを描いていて、眺めているだけでたのしい筆塚です。

熊野権現社

社殿右手の山の斜面にあるやぐらには、境内社として熊野権現社が祀られています。もともとは、熊野谷と呼ばれる谷戸にあった旧二階堂村の鎮守・熊野神社で、1873年(明治6年)に、荏柄天神社に合祀されました。

かつて荏柄天神社を管理していた別当寺・一乗院

かつて、荏柄天神社には、別当寺(神社を管理する寺院)として一乗院という古義真言宗の寺院がありました。しかし、明治維新後の神仏分離令(廃仏毀釈)によって廃寺となりました。神仏分離令では、神社から仏教的な要素を排除することが徹底されました(地域差などにより、例外はあります)。

江戸時代後期に編さんされた地誌「新編相模国風土記稿」には、荏柄天神社をはじめとした由緒ある神社には、数多くの神宝が掲載されていますが、これらのうち神仏習合に該当するものは、廃棄されたり、他所に譲渡されるなど、散逸していくことになりました。

たとえば、荏柄天神社の場合、浄土真宗の宗祖・親鸞自筆の「天満宮の名号」がありました。これは親鸞が6歳のときに荏柄天神社に奉納されたと伝わるもので、「新編相模国風土記稿」にもその写しが大きく掲載されています。

横須賀・不入斗町にある西来寺の寺伝によると、この親鸞の「天満宮の名号」は一乗院から西来寺に渡ったと言います(現存せず)。

また同様に、逗子・沼間の神武寺の寺伝によると、神仏分離令の際、荏柄天神社に祀られていた十一面観音像が神武寺に遷されたと言います。これと同じものか判断することは難しいですが、「新編相模国風土記稿」によると、荏柄天神社の本社には、菅原道真公束帯像とともに、本地仏(神の本来の姿とされた仏)として十一面観音像が祀られていたと書かれています。

この十一面観音像(逗子市指定重要文化財)は、現在も神武寺の客殿に安置されています。

神仏習合の時代の神宝は、このように行方が明らかになっているものばかりではなく、歴史の闇に葬られてしまったものも少なくありません。

荏柄天神社周辺の見どころ

荏柄天神社関連の特集記事