1180年(治承4年)、源頼朝は源氏ゆかりの地・鎌倉を平家討伐の本拠地として選ぶと、鎌倉のまちづくりに着手します。

その際、源頼朝の五代前の祖先にあたる源頼義が京都の石清水八幡宮を勧請して鎌倉の由比に祀った八幡神(由比若宮。現在の材木座にある元八幡)を現在の場所に遷して、鶴岡八幡宮をまちの中心にすえ、整備されていきます。

その後鶴岡八幡宮は、宗教的な施設というだけでなく、歴代の鎌倉幕府の将軍(鎌倉殿)によって、幕府の重要な祭事や儀式を行う宮殿的な役割を持つ鎌倉幕府の象徴的な場所として機能していくようになっていきます。

源頼朝が崇敬した鶴岡八幡宮は、頼朝亡き後も、後世の武家政権や東国の武士たちに「武運の神」として信仰されました。

| 主祭神 | 応神天皇 比売神 神功皇后 |

| 旧社格等 | 旧国幣中社 別表神社 |

| 創建 | 1180年(治承4年) ※前身の「由比若宮」の創建は1063年(康平6年) |

源頼朝が整備した鶴岡八幡宮は、今も昔も鎌倉のシンボル。

今でも鶴岡八幡宮が鎌倉観光の拠点として便利なのは、歴代の鎌倉幕府の将軍(鎌倉殿)によって鶴岡八幡宮を中心にまちづくりがされていったからであり、源頼朝がこの地を選んだ時点で運命づけられていました。

鶴岡八幡宮を中心とした鎌倉のまちづくり

1180年(治承4年)、源頼朝は幽閉されていた伊豆で挙兵しましたが、石橋山の戦い(神奈川県・真鶴付近)で敗れると、船で安房(千葉県・房総半島南部)に逃れます。

頼朝は再起を図るため東国の武士たちを中心に加勢を要請しながら、鎌倉に入ります。

鎌倉は、1028年(長元元年)に源頼義が平忠常の乱で武功を挙げて所領となって以来ゆかりのある場所で、父・義朝の館があった場所でもあり、頼朝はその場所で自分が源氏の正統な後継者であることを宣言します。

頼朝は、南を海に面し、その他三方を山で囲まれている天然の要害である鎌倉の狭い平野部の最奥である現在の場所に鶴岡八幡宮を勧請すると、その東側に幕府の役所や頼朝の住まいである大倉御所(大倉幕府)などを築いていきます。

鶴岡八幡宮の東側は滑川の上流方面であり、そのまま朝比奈の峠を越えれば鎌倉の外港として機能した六浦にたどり着きます。(この時点では朝夷奈切通は開削されていませんが、その元になるルートはあったと考えられています。東京湾側の六浦は房総半島をはじめ東京湾を通じて海路で関東に通じる重要な場所でした)

六浦道(現在の金沢街道)と呼ばれるようになっていくこの道は、このあと鎌倉の東西の軸となっていきます。

1182年(寿永元年)には、平安京の朱雀大路を参考に、鶴岡八幡宮の参道である若宮大路を、鎌倉の南北の軸になるように由比ヶ浜まで一直線に築きます。

鶴岡八幡宮を起点に、東西方向の軸である六浦道と南北の軸である若宮大路が交わるという、鎌倉中心部の骨格が形成されたことになります。

頼朝はこのあとも、六浦道沿いの谷戸に、1185年(文治元年)に父・義朝を供養するために勝長寿院、1192年(建久3年)に奥州合戦で戦死した源義経や藤原泰衡らを供養するために永福寺といった大寺院を建立します。(いずれも現在は廃寺)

北条氏による執権体制になってからは、手狭になった鎌倉中心部の北側(現在の北鎌倉)が開発されていき、1253年(建長5年)に建長寺、1282年(弘安5年)に円覚寺といった、当時最先端の文化である禅宗の大寺院が北条氏によって建立されていきます。

このように、幕府関連の重要な施設は鶴岡八幡宮を中心に広がりを見せていきました。

地理的にも鶴岡八幡宮が現代の鎌倉観光の拠点的位置づけになりやすいのは、このためでしょう。

以下のリンク先からその他の【源頼朝ゆかりの地】もご覧ください

旗上弁財天社 は恋愛のパワースポット

若宮大路を抜けて鶴岡八幡宮の境内に入ると、その両側に源平池が広がっているのが目に入ります。源頼朝が、家臣である大庭景義と僧侶の良暹らに命じて造らせました。

参道の左側が「源氏池」、右側が「平家池」と呼ばれています。源氏池には産(繁栄)の願いを込めた三つの島が、平家池には死(衰退)を象徴する四つの島が浮かんでいます。

源氏池に浮かぶ島の一つには旗上弁財天社が鎮座していて、橋で渡ることができます。源頼朝が挙兵した際に霊験があったと言われる弁財天を祀っています。現在は、鎌倉江の島七福神の一つにも数えられています。

社殿の裏には政子石と呼ばれる祈願石があり、恋愛や夫婦円満のパワースポットにもなっています。

▼その他の鎌倉のパワースポットはこちら▼

モダニズム建築の傑作 鎌倉文華館 鶴岡ミュージアム

平家池のほとりには、鎌倉文華館 鶴岡ミュージアム(別途拝観料が必要)が建っています。

様々な視点から歴史や文化を伝え、鎌倉の新たな文化発信拠点を目指して、2019年に開館しました。

この建物は、かつて神奈川県立近代美術館 鎌倉館として使われていたもので、モダニズム建築の巨匠であるル・コルビュジエに師事した坂倉準三による設計です。

平家池に面したピロティと、直線を基調とした普遍的なデザインの建物は、DOCOMOMO(近代建築の記録と保存を目的とする国際学術組織)によって「日本の近代建築20選」に選出されている名建築です。

現在、神奈川県立近代美術館は、葉山と、鶴岡八幡宮にもほど近い場所にある鎌倉別館に、拠点を移しています。

静御前の悲しい逸話が残る 若宮

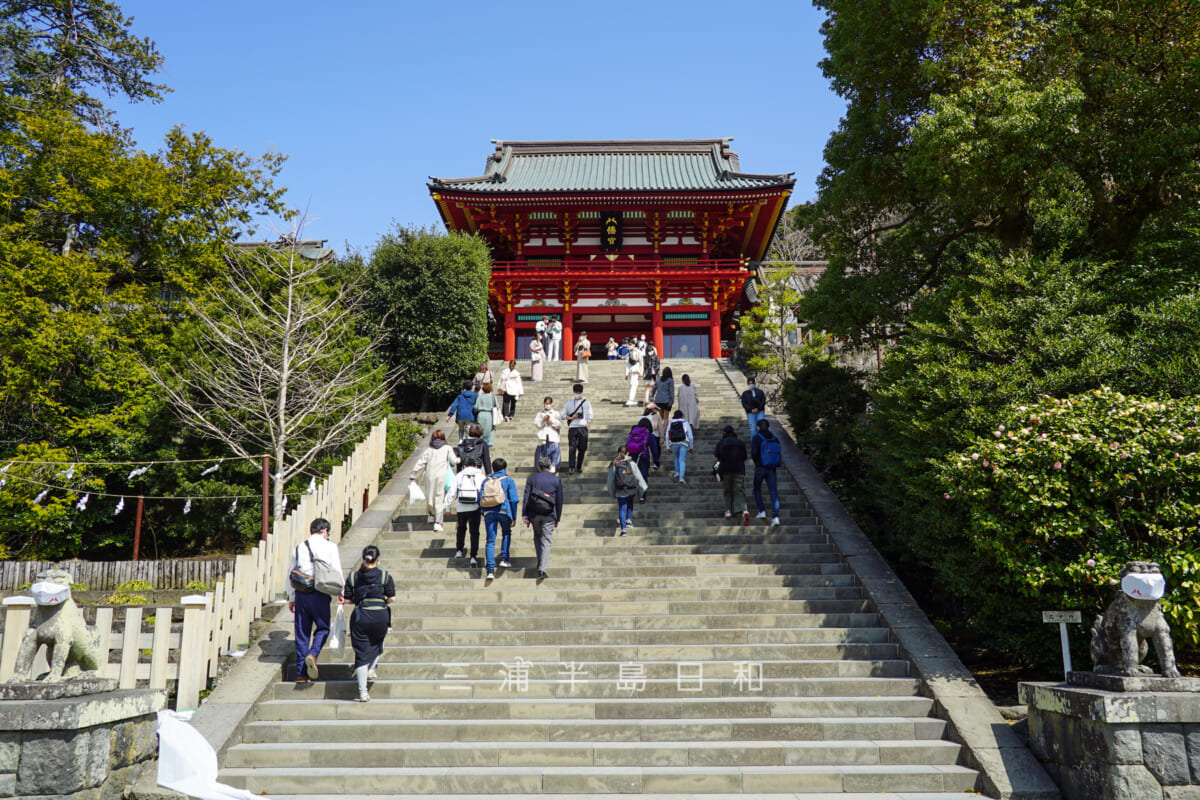

鶴岡八幡宮の境内は上段と下段に分かれていて、大石段で結ばれています。

下段の最奥には若宮(下宮)があり、その手前には舞殿(下拝殿)があります。

江戸時代に再建する前の若宮の本殿は、荏柄天神社に移築されて、現存する鎌倉最古の神社建築として残っています。また、これは、鶴岡八幡宮の主要な社殿としても最古の建築物になります。

源頼朝に白拍子の舞を命じられた静御前が義経を慕い舞ったという若宮廻廊は、現在、舞殿が建つ場所にありました。

舞殿ではさまざまな祭事や結婚式などが行われます。

参道沿いにある手水舎は、季節によって花手水で飾られていることがあります。見られた場合はついているかもしれません。

朱塗りの権現造りの 本宮 は見ごたえたっぷり

大石段を登ると本宮(上宮)があります。

現在の本宮は1828年(文政11年)に江戸幕府11代将軍・徳川家斉が再建したもので、虎や龍が彫られた朱塗りの権現造りの建物は見ごたえがあります。

本殿の裏には宝物殿(別途拝観料が必要)があり、鶴岡八幡宮の歴史に関する史料や御神宝を見ることができます。

本宮(上宮)の左手奥の階段をさらに登ると、丸山稲荷社があります。丸山稲荷社の社殿は、鶴岡八幡宮に現存するもっとも古い建物で、室町期のものです。

幸せの白いハト

本宮の楼門にかかる扁額の「八幡宮」の八の字は、鳩がモチーフになっています。鳩は八幡様のお使いとされていて、鶴岡八幡宮の境内にもたくさんいます。

鶴岡八幡宮では、他所ではあまり見かけない白い鳩に出会うことができます。その姿はそれだけで、とても縁起が良さそうな気持ちにさせてくれます。

新たな歴史を刻みはじめた 公暁の隠れ銀杏

1219年(建保7年)、源実朝の右大臣昇任を祝う鶴岡八幡宮拝賀で、実朝は甥の公暁(実朝の兄である源頼家の遺児)によって暗殺されました。その黒幕は、実朝を執権として支える北条義時とも、公暁の乳母夫であった三浦義村とも、幕府転覆を狙う後鳥羽上皇であったとも言われますが、真相は不明です。

このとき、公暁が源実朝を襲った場所は鶴岡八幡宮の本宮へと続く大石段とされていて、公暁はその横に立つ大銀杏の陰に潜んでいたと言われています。この日は、1月の雪の積もる日と伝わっていますので、実朝らも石段を昇り降りすることに気を取られていたことでしょう。

鶴岡八幡宮には、この公暁が隠れていたとされる御神木の大銀杏が残っていて、神聖な場所であると同時に、観光スポットになっていましたが、2010年3月に強風のため倒れてしまいました。もし、この言い伝えが本当であれば、鶴岡八幡宮の大銀杏は樹齢千年ほどだったということになります。

現在は、大銀杏があった大石段の隣で、その幹から芽生えたひこばえ(若芽)と、根から育った若木が新たな歴史を刻みはじめています。

以下のリンク先からその他の【北条義時ゆかりの地】もご覧ください

源頼朝と実朝を祀る白旗神社

鶴岡八幡宮の若宮の右隣りには、源頼朝と三代将軍・実朝の親子が祀られている白旗神社が鎮座しています。

白旗神社という名前の神社は、鶴岡八幡宮の東側にある頼朝の墓の手前にもあります。「白旗」は源氏の旗印です。白旗神社という名前の神社は、鎌倉周辺を中心に、源頼朝や実朝など、源氏を祀る神社に多く見られます。

白旗神社の参道沿い(鎌倉国宝館の前)には、源実朝の歌碑が建っています。この歌碑は、大正時代に発生した関東大震災で倒壊した、鶴岡八幡宮の二の鳥居を用いて建立されたものです。

以下のリンク先からその他の【源実朝ゆかりの地】もご覧ください

800年以上つづく流鏑馬神事

鶴岡八幡宮の境内中央付近には、参道を東西に横切る道があります。これは流鏑馬馬場で、例年、春の「鎌倉まつり」と秋の「例大祭」「崇敬者大祭」で流鏑馬神事が行われます。

鶴岡八幡宮の流鏑馬神事は、1187年(文治3年)8月15日に「放生会」で行われたのがはじまりと伝えられていて、それ以来途切れることなく今に伝わる、鎌倉を代表する伝統行事の一つです。

ぼんぼり祭は鎌倉の夏の風物詩

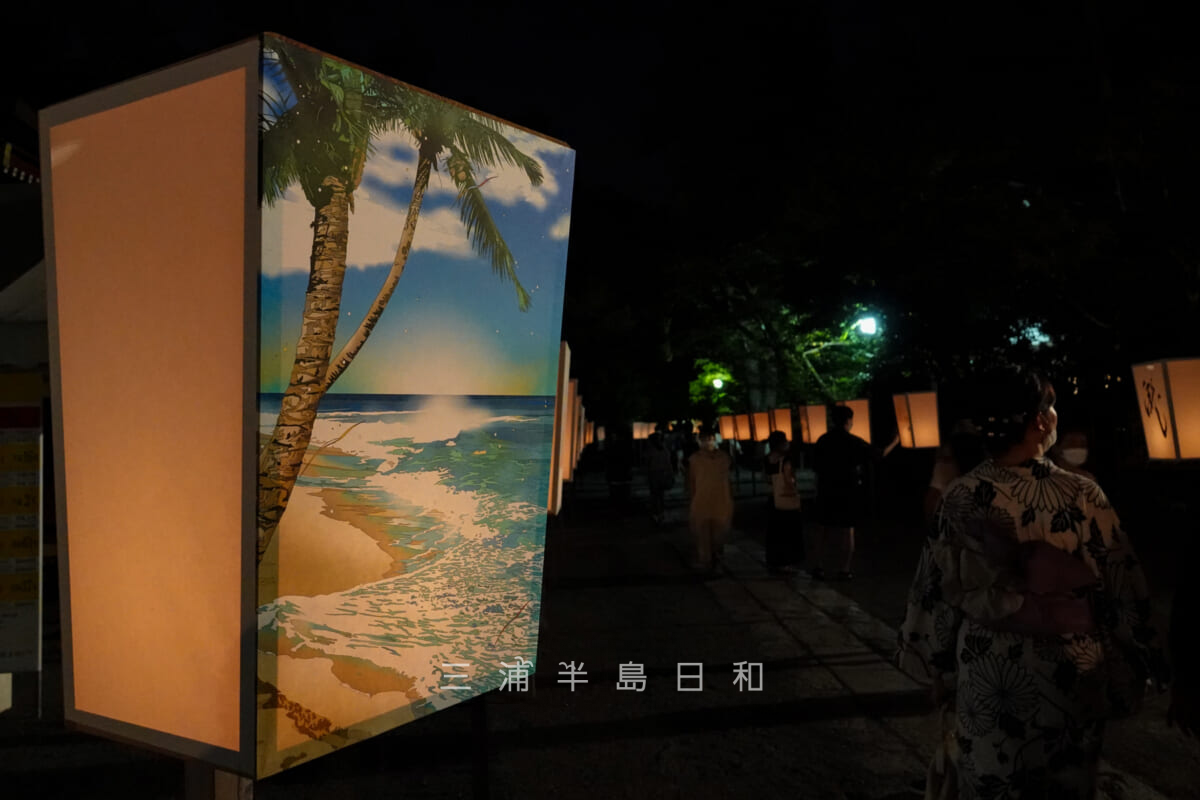

毎年8月に立秋の前日から9日までの3日間(年により4日間)、鶴岡八幡宮では鎌倉の夏の風物詩となっている「ぼんぼり祭」が行われます。鎌倉にゆかりのある文化人や著名人の書画約400点がぼんぼりに仕立てられて、鶴岡八幡宮の参道に並べられます。日が暮れて、ぼんぼりに明かりが灯ると、鶴岡八幡宮の境内が幻想的な雰囲気に包まれます。

鶴岡八幡宮で見られる季節の花々

鶴岡八幡宮の広い境内では、四季折々の花を見ることができます。桜とぼたんは以下のリンク先をご覧ください。

梅(ウメ)

鶴岡八幡宮には梅の木がそれほど多いわけではありませんが、白旗神社前や神苑ぼたん庭園入口(流鏑馬馬場側)前などで見られます。梅の開花時期の鶴岡八幡宮の花の主役は正月ぼたん(冬ぼたん)で、梅はわき役と言った感じです。

▼その他の鎌倉の梅の名所はこちら▼

藤(フジ)

旗上弁財天社の前にある藤棚では、毎年春先に、桜の開花と入れ替わるように、見事な白藤の花をつかせます。まるで、源氏の旗印である白旗のようで、こちらも見逃せません。