永福寺は1192年(建久3年)に源頼朝が創建した寺院です。読み方は「えいふくじ」ではなく、「ようふくじ」です。

源頼朝による1189年(文治5年)の奥州合戦(奥州征伐)で戦死した、奥州藤原氏、源義経をはじめとした武将たちの鎮魂のために建てられました。

頼朝亡き後も、頼家、実朝ら歴代の将軍(鎌倉殿)が蹴鞠や花見、歌会を催すなど、永福寺は鎌倉幕府の重要な拠点の一つとして、手厚く保護されていました。このような扱いは鎌倉時代を通じて続きましたが、室町時代の1405年(応永12年)に焼失して以降、再建されることはありませんでした。

現在、永福寺跡は「国指定史跡永福寺跡」として整備されて、発掘調査の成果を解説した案内板などとともに、一般公開されています。

芝生広場やベンチなどがあり、公園のような施設として利用できますが、トイレがありませんのでご注意ください。(最寄りの公衆トイレは、鎌倉宮か瑞泉寺となります)

永福寺は、奥州合戦の際に源頼朝が平泉で見た中尊寺の二階大堂や大長寿院、無量光院、毛越寺などを模して造られました。(諸説あり)

中央に二階建ての仏堂(本堂)である二階堂が、その両脇に阿弥陀堂と薬師堂が横一列に配置され、この三堂を中心に惣門や鐘楼などがあったとされています。三堂の前の庭園には、大きな池が配されていました。

| 山号 | ― |

| 宗派 | ― |

| 寺格 | ― |

| 本尊 | 釈迦如来(二階堂)、阿弥陀如来(阿弥陀堂)、薬師如来(薬師堂)の三尊と推定 |

| 創建 | 1192年(建久3年) |

| 開山 | ― |

| 開基 | 源頼朝 |

このように永福寺は、1980年代からの発掘調査によって壮大な伽藍や庭園の存在が確認されていて、鶴岡八幡宮寺(現在の鶴岡八幡宮)、勝長寿院(現存せず)とともに源頼朝が鎌倉に建立した三大寺院(三大寺社)の一つに数えられるような大寺院だったことが分かっています。しかし、当時の絵図が残っておらず、資料も乏しいため、鎌倉屈指の幻の寺院と言えます。

INDEX

復元された伽藍配置や庭園の池

永福寺は、鎌倉時代の歴史書である「吾妻鏡」などにはその名前がたびたび登場するため、源頼朝が創建した鎌倉幕府と関わりが深い寺院としてよく知られた存在ではありました。しかし、現存せず、史料も少なかったため、姿や形はほとんど分からない、永らく謎の寺院でしたが、近年、ようやくその全容が見えはじめてきています。

永福寺跡では、1983年(昭和58年)~1996年(平成8年)にかけて大規模な発掘調査が行われました。この調査によって、二階堂、阿弥陀堂、薬師堂といった伽藍や、庭園、苑池などの規模や配置が明らかになりました。

現在一般公開されている二階堂などの建物の基礎は、当時の遺構の上に盛土をして保護したうえで、再現されています。

また、庭園の苑池も、当時の池の跡を保護してかさ上げしたうえで、再現されています。復元された中ノ島は芝生広場に浮かんでいますが、これは、池の範囲を正確に再現できないためで、本来の池はより東側(鎌倉宮に近い入口側)にも広がっていました。

二階堂の正面では橋脚の遺構も発見されていて、池に橋が架けられていたことも分かっています。

今でも地名として残る二階堂

他の多くの鎌倉の寺院がそうであるように、永福寺も谷戸に建立されました。現在、二階堂などの伽藍があった場所の背後の山には散策路が設けられていて、敷地内を周回することができるようになっています。

永福寺があった谷戸は、現在の鎌倉宮から瑞泉寺に向かう通りの途中にあって、このあたりには「二階堂」という地名(大字)が付けられています。この二階堂という名前は、もちろん、かつての永福寺の二階建ての仏堂に由来するものです。

永福寺は室町時代には廃絶してしまいますが、脈々と地名として残るところからも、往時の栄華を想像することができます。

全体像を見られる展望台からの眺め

永福寺跡の復元された二階堂などの建物の基礎や庭園は、そばで見学できる他、散策路沿いにある展望台からも見ることができます。下から見学するよりも伽藍配置がよく分かります。建物や池の前方にはすぐ山が迫っていて、広い平地が少ない鎌倉らしく、谷戸の中に無駄なく配置されていたことが見てとれます。

権力の象徴でもあった永福寺の瓦

永福寺跡の発掘調査では、数多くの瓦が発見されています。数だけでなく、種類も豊富で、その数は約20種類にも及びます。

永福寺では、鎌倉時代を通じて、修理や火災などによる再建のたびに、新たな瓦が使われたことが分かっています。

永福寺の瓦の実物は、事実上の鎌倉市の歴史博物館と言える、鎌倉歴史文化交流館で見られる他、ハンズオン展示のコーナーでは、実際に瓦に触れることもできます。

永福寺式軒瓦などと呼ばれる永福寺で使われた瓦のうち、最初期のものは、鎌倉から遠く離れた尾張国・八事裏山窯産(現在の愛知県名古屋市)のものと同じ特徴を持つ唐草文様の瓦が使われていました。

同じ特徴を持つ唐草文様の瓦は、同じ鎌倉の鶴岡八幡宮・二十五坊跡でも出土されている他、鎌倉幕府の有力御家人の支配地域からも発見されています。

横須賀・岩戸にある、三浦一族ゆかりの満願寺の境内から出土した瓦もその一つです。

このように、瓦からも源頼朝と三浦一族が強固な関係であったことをうかがい知ることができます。ただでさえ、当時の瓦はとても貴重なものでしたが、そのような中から永福寺式軒瓦を使用することは、鎌倉幕府や源頼朝とのつながりを明示する、一種のステータスのようなものだったのかもしれません。

永福寺創建期に作られた経塚は中世のタイムカプセル

現在、国指定史跡永福寺跡として整備され、一般公開されている範囲から外れた、周囲の山でも発掘調査は行われました。この調査では、永福寺の伽藍正面にあたる、東側の山の頂上で経塚が発見されました。経塚とは、仏教の経典を経筒に入れて地中に埋蔵した塚のことで、経典を後世に伝えるためであったり、追善供養を目的としている場合もあったようです。その目的から、当時の最新の技術で埋蔵されていると考えられるため、貴重なタイムカプセルと言えます。

この永福寺の経塚は、ちょうど永福寺が創建された頃の、12世紀末に作られたことが分かっています。鎌倉市内で鎌倉時代の経塚が発見されたのは、これがはじめてのことでした。

永福寺の経塚からは、甕と呼ばれる焼き物の容器の中に、銅製の経筒と木製の櫛が10枚入った中国産の白磁の小壺、扇、水晶製の数珠などが納められていました。残念ながら、経筒の中に納められていたはずの経典は、腐ってなくなっていました。また、この経塚を、誰が、どのような目的で作ったのか分かるような直接的な手がかりも、発見されませんでした。

永福寺の経塚から出土した、経筒や数珠、櫛(いずれも、県指定文化財)といった副納品も、鎌倉歴史文化交流館に展示されています。(企画展の展示品入れ替え等で、見られない可能性もあります)

永福寺跡の発掘調査では、伽藍配置などは明らかになりましたが、仏像や調度品などの詳細は分かっていません。そんな中で、経塚の出土品は、当時の鎌倉の文化や永福寺の全容を把握するうえで、とても貴重な発見だったと言えます。

横須賀・衣笠の大善寺では、2010年に、永福寺の建立にも影響を与えたと考えられる奥州・平泉の中尊寺金色堂・増長天像との類似性が認められる天王立像(毘沙門天立像)が発見されています。大善寺は、源頼朝とともに奥州合戦に従軍し、永福寺の奉行人でもあった三浦義澄が当主を務めた三浦一族の本拠地・衣笠城跡に隣接する場所にあります。

この発見は、平泉の仏教文化と鎌倉幕府周辺との関係を裏付けるものとして注目されています。

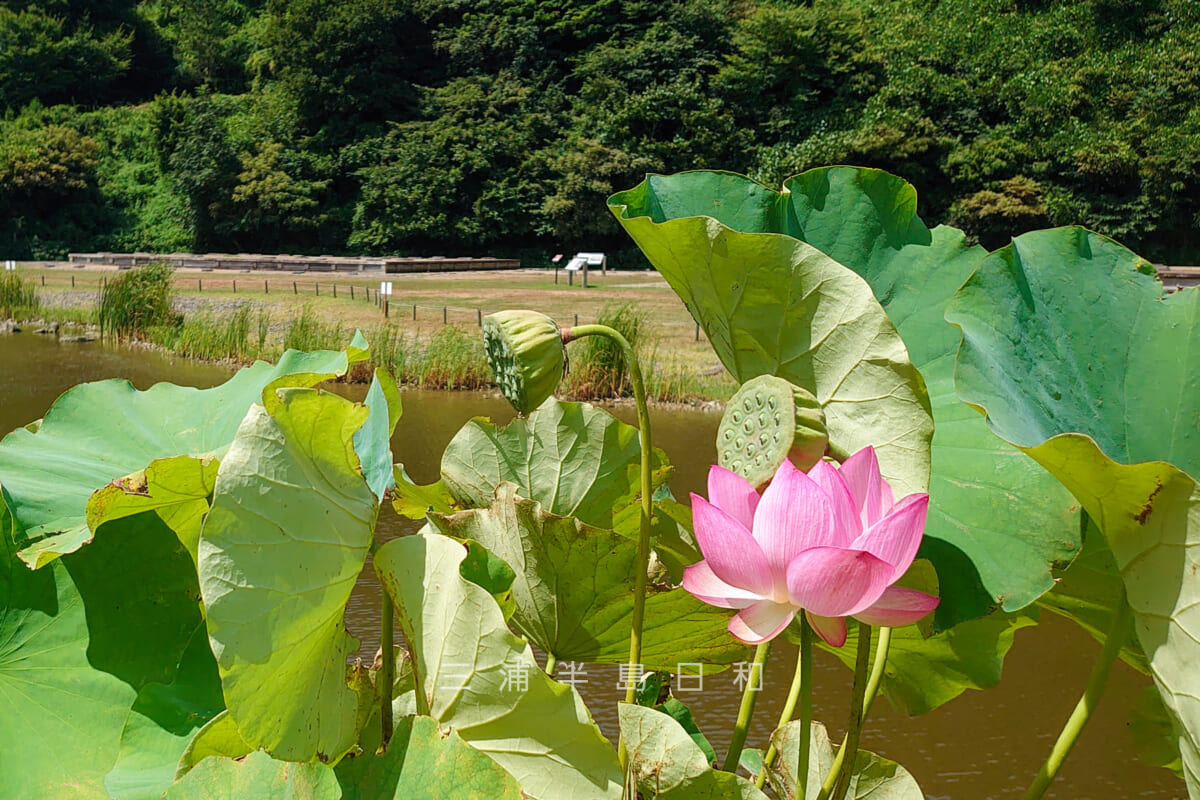

中尊寺金色堂のタイムカプセルから開花した中尊寺ハス

永福寺跡には、経塚の出土品以外にも、中世のタイムカプセルからの贈り物があります。

永福寺の二階堂跡より苑池を挟んだ反対側(獅子舞谷方面寄りの、一番奥の出入り口近く)で見られる蓮は、鎌倉市制80周年記念事業の一環として岩手県平泉町から寄贈を受けた特別な蓮「中尊寺ハス」です。永福寺跡の中尊寺ハスは、例年、6月から7月または8月上旬ごろまで、少しずつ開花します(本数が多くないため、日によっては開花を見られない日もあります)。

この中尊寺ハスは、平泉・中尊寺金色堂に安置された奥州藤原氏最後の当主(第4代当主)・泰衡の首桶の中から発見された種子を開花させた蓮です。

藤原泰衡は、源頼朝の圧力に屈して平泉でかくまっていた源義経を自害に追い込んだものの、今度はその源頼朝に奥州を攻められ、逃亡中に家人に裏切られて殺害されました。藤原泰衡の首は、父・秀衡ら奥州藤原氏3代が眠る中尊寺金色堂に納められました。

1950年(昭和25年)に行われた中尊寺金色堂の調査で、藤原泰衡の首桶の中から蓮の種子が発見されました。その直後の研究では蓮の種子は発芽しませんでしたが、1993年に800年以上の時を経て発芽に成功し、「中尊寺ハス」と名付けられました。

奥州合戦は夏(7月から9月にかけて)にありましたので、もしかしたら、源頼朝らも平泉で同じ「中尊寺ハス」を見ていたかもしれません。

だとしたら、藤原泰衡が紡いだ縁と現代の叡智によって、800年越しに、平泉の寺院だけでなく、平泉の草花も永福寺跡に再現していることになります。

今後が楽しみな永福寺跡の紅葉

永福寺跡には、「永福寺旧蹟」の石碑が建っている鎌倉宮に近い入口付近や北側の遣水跡周辺、庭園の池のほとりなどに、モミジが植えられています。

「国指定史跡永福寺跡」として整備されて、一般公開が開始されてからまだ年月が浅いため、歴史の重みを感じる、他の数ある鎌倉の紅葉の名所と比べると、いろいろな意味でまだ根付いていない印象があります。しかし、モミジの木々が成長するにつれて、いずれは永福寺跡も、鎌倉の紅葉の名所の一つに数えられるようになることでしょう。

隠れ家的な北側奥の小さな谷戸

永福寺跡のいちばん北側(遣水跡付近)の門を出た奥には、小さな谷戸があります。地元の人が犬の散歩などに来るのを見かけるくらいで、訪れる人も少ない場所です。気軽に訪れることができる、なにもない谷戸の奥というのは、無数の谷戸で構成されたまちと言えるような鎌倉でも、意外とめずらしいです。

永福寺跡周辺の見どころ

永福寺跡関連の特集記事