三浦・高円坊の日枝神社は、安土桃山時代の文禄年間(1592~1596年)に創建されたと伝わる、旧高円坊村の鎮守です。

「高円坊」という地名の由来は、平安時代後期から鎌倉時代初期にかけて活躍した三浦一族の武将・和田義盛の孫にあたる和田朝盛の法名によると伝えられています(後述のとおり異説あり)。和田合戦(和田義盛の乱)と承久の乱それぞれで鎌倉幕府方と戦うことになった朝盛でしたが、後年は、和田一族ゆかりのこの地で剃髪して高円坊と称し、随従の川名、加藤、金崎、鈴木、青木、小林、根岸、米本、長沢の各氏15名らとともに、土地を開墾して暮らしたと言います。

高円坊日枝神社は高円坊に住む川名利右衛門によって創建されたと伝えられていますが、おそらくこの人物は、和田朝盛とともに帰農した者の子孫なのでしょう。

| 主祭神 | 大山咋尊 |

| 旧社格等 | 村社 |

| 創建 | 文禄年間(1592~1596年) |

| 祭礼 | 7月14日 例祭 11月1日 新嘗祭 ※実際の日にちは異なる場合があります |

高円坊日枝神社の鎮守の杜は、周辺の地名から「大井戸の森」と呼ばれていて、三浦半島南部でよく見られるなだらかな台地のうえに広がるいくつもの畑に囲まれています。このこんもりとした広葉樹林は、遠くからでも目につきやすく、ここが神域であり大切に守られてきた場所であるということがよく分かります。

INDEX

日枝神社前の畑にひっそりと建つ和田朝盛の墓と朝盛塚碑

日枝神社の前方には、和田朝盛らによって開墾されたという畑の一角に、和田朝盛塚と伝わる場所があります。そこには、「和田朝盛の墓」と刻まれた墓石と、1921年(大正10年)に美作勝山藩主・三浦家の子孫にあたる子爵・三浦基次によって建てられた「朝盛塚碑」、五輪塔の一部とみられる石塔(の残骸)が散在しています。

和田朝盛は、鎌倉幕府で御家人を束ねる立場である侍所別当(長官)を務めた和田義盛の嫡男・和田常盛の子です。和田義盛は、三浦半島南西部の和田の地を本拠地としていて、かつては高円坊村も和田郷の一部でした。高円坊の周辺にも、和田義盛ゆかりの地が数多く点在しています。

なお、「朝盛塚碑」を建てた三浦基次の美作勝山藩三浦家は、和田義盛・朝盛ら三浦一族の末裔とされています(和田義盛や朝盛の子孫ではなく、三浦義澄・義村・家村の血筋)。美作国(ほぼ現在の岡山県東北部)は、和田義盛が守護職に就いていたというゆかりがあります。また、室町時代には、同じ三浦大介義明を祖先とする三浦貞宗が美作国高田荘の領主になるなど、美作国と三浦一族は、歴史上、たびたびまじ合うことがありました。

和田義盛と源実朝の間で板挟みとなった和田朝盛

和歌の才能に秀でた和田朝盛は、京や朝廷の文化へのあこがれが強い、鎌倉幕府第3代将軍(鎌倉殿)・源実朝の寵愛を受けていました。

そんな朝盛は、和田一族の長・和田義盛が鎌倉幕府第2代執権・北条義時との確執から挙兵せざるを得なくなり、板挟みになりますが、出家することを決意します。しかし、結局、義盛に呼び戻されて、朝盛は和田一族方として鎌倉幕府方と戦うことになります。

このときの一部始終は、鎌倉時代の歴史書「吾妻鏡」に詳しく記録されています。

建暦三年(1213年)四月小十五日条では、和田朝盛が出家する直前に源実朝のもとを訪れ、和歌を献上する様子が書かれています。朝盛は、その帰りに浄蓮坊の草庵に立ち寄り、剃髪し、実阿弥陀仏と号して、ともに出家した従者ら3人と京都へ向けて出発します。

翌、建暦三年四月小十六日条では、和田朝盛が出家し、失踪したことを和田義盛が知ることになり、義盛は大いに怒ったと言います。このとき、朝盛は1通の書状を書き留めていて、一族に従って源実朝に矢を向けることもできないし、父や祖父と敵対するつもりもないので、なにもしないことでこの苦しみから逃れたいと、苦しい胸の内をつづっています。しかし、義盛はそんな朝盛の気持ちをまったく無視して、自らの四男・和田義直に朝盛を連れ戻すよう指示しています。義盛は朝盛に対して、並外れた精兵であり、軍勢の棟梁になれる素質を持っていると、武将として最大級の評価をしていたようです。

建暦三年四月小十八日条では、和田朝盛が駿河国手越で和田義直に追いつかれ、和田義盛のもとに帰って来たことが書かれています。また、同日、源実朝より呼び出された朝盛は、出家した姿で、幕府へも訪れています。実朝はこの前日にも、出家した朝盛のことを気にかけている様子が記録されています。

幕府側(執権北条氏側)の目線で書かれた「吾妻鏡」が、どこまで和田朝盛や和田義盛の心情を正確に表わしているのかは分かりません。しかし、和田朝盛は激動の鎌倉時代を生きた「吾妻鏡」の登場人物にしてはめずらしく繊細な性格の武将として描かれていて、このあと起きる和田合戦(和田義盛の乱)が単なる義盛と北条義時の争いというだけでなく、敵同士になる和田朝盛と源実朝の友情も交えることで、結果的にストーリーに深みを与えることになっています。

和田合戦後の和田朝盛

和田合戦(和田義盛の乱)は、同じ三浦一族の三浦義村(和田義盛の従兄弟)にも裏切られた和田一族方の惨敗で終わりました。このとき和田朝盛は、戦場から逃れて行方知らずになります。

このあと和田朝盛が「吾妻鏡」に登場するのは、和田合戦から14年後の、嘉祿三年(1227年)六月大十二日のことです。京都で捕らえられた様子が、簡単に記録されています。

鎌倉幕府と朝廷の全面戦争となった1221年(承久3年)の承久の乱では、和田朝盛は朝廷方として戦ったとみられています。このとき、かつての主君・源実朝は、すでに暗殺された後でした。

承久の乱では一族内で敵味方に分かれて戦う例が多くみられ、三浦一族では三浦義村と三浦胤義の争いがよく知られていますが、朝盛もまた、幕府方についた実子の佐久間家盛と敵味方に分かれることになりました。

和田朝盛は、和田合戦に引きつづき、承久の乱でも敗軍の将となることとなり、詳しい経緯は伝えられていませんが、この後、少ない従者とともに先祖ゆかりの三浦半島・和田郷に入り、再び出家し、高円坊として余生を送ったとみられています。

近世・近代における日枝神社と高円坊村の神社の歴史

江戸時代後期に編さんされた地誌「新編相模国風土記稿」には、高円坊村の鎮守として、山王社、大神宮、稲荷社の名前がみえます。

この「新編相模国風土記稿」によると、「高円坊」という地名は和田朝盛に由来するものではなく、村に伝わる「文禄三年の記」(文禄3年は安土桃山時代の1594年で、日枝神社(当時の山王社)創建と同時代)という文書から、高円坊善妙というこの地に住んでいた僧の名前によるとする説をとっています。

1879年(明治12年)から1920年(大正9年)にかけて神奈川県がまとめた「明治12年 神社明細帳(三浦郡)」には、高円坊村の神社として以下のような記録があり、明治維新を挟んで、山王社は日枝社(いずれも山王信仰の神社名)、大神宮は神明社へと名前が変わっていることが分かります。

| 神社名 | 主祭神 | 鎮座地 (1909年(明治42年)以前) | 旧社格 |

|---|---|---|---|

| 日枝社 | 国常立命 | 高円坊村字大井戸 | 村社 |

| 神明社 | 大日霊貴命 | 高円坊村字中原 | |

| 稲荷社 | 宇賀魂命 | 高円坊村字細田 |

1909年(明治42年)には、神明社と稲荷社が、村社の日枝神社に合祀されています。

このうち稲荷社は、現在も日枝神社の境内に鎮座しています。

高円坊日枝神社・朝盛塚周辺の見どころ

三浦海岸方面

和田の里方面

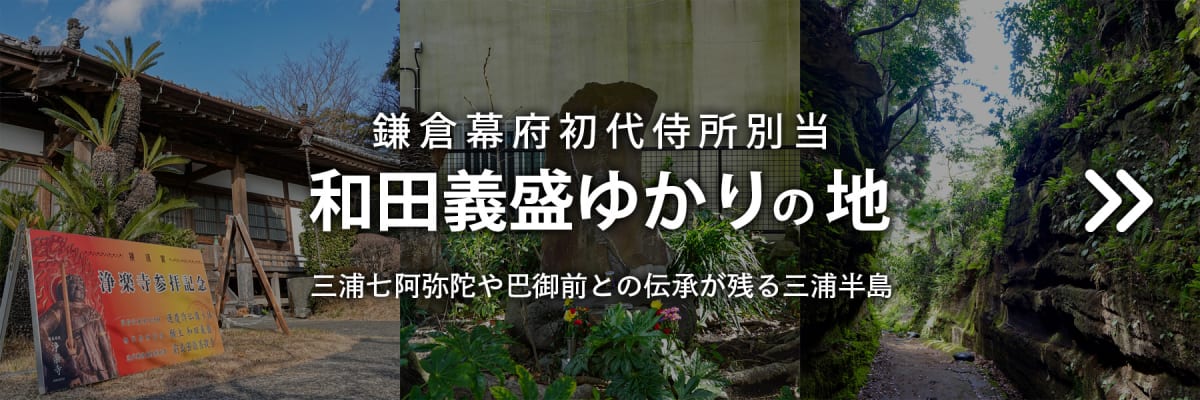

以下のリンク先から【和田義盛ゆかりの地】もご覧ください