光明寺は、材木座の海岸からほど近い場所にある浄土宗の大本山です。鎌倉でも規模が大きい寺院の一つに数えられますが、他の大寺院の多くは内陸部の谷戸にあり、これほど海の近くにある大寺院は見られません。

光明寺は、念仏を唱える浄土宗の法要「お十夜」(十夜法要)発祥の寺で、現在でも10月中旬に行われています。「お十夜」期間中は境内にたくさんの屋台も出店して、昼夜問わず参拝者で賑わいます。

光明寺を開いたのは、鎌倉幕府第4代執権・北条経時で、深く帰依していた浄土宗三祖・然阿良忠(記主禅師)上人を開山に迎えて創建されました。光明寺の裏山には北条経時と良忠の墓所があります。

その後も歴代執権の帰依を受けた光明寺は、関東における念仏道場の中心地となりました。室町時代には、後土御門天皇より浄土宗の「関東総本山」の称号を賜っています。

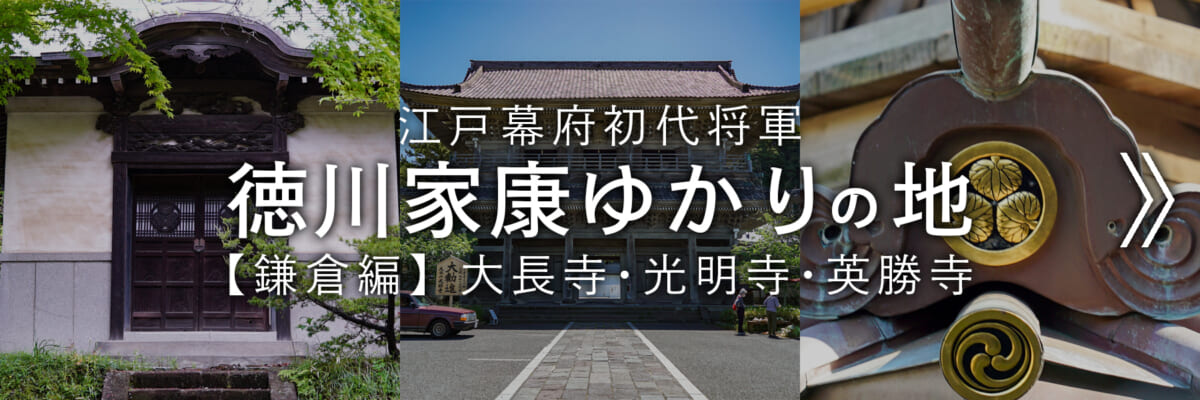

江戸時代に入ると、徳川家康が関東における浄土宗の僧侶のための学問所(檀林)「関東十八檀林」を定めますが、光明寺はその筆頭(第一位)に選ばれています。

また光明寺は、第二次世界大戦後の1946年(昭和21年)の開学からわずか4年半で消えた幻の大学と言われる、「鎌倉アカデミア」の仮校舎として使われていました。演劇科や映画科などがあり、短い期間ながら多くの業界関係者を輩出しました。

| 山号 | 天照山 |

| 宗派 | 浄土宗鎮西派 |

| 寺格 | 大本山 関東十八檀林第一位 |

| 本尊 | 阿弥陀如来 |

| 創建 | 1243年(寛元元年) |

| 開山 | 然阿良忠(記主禅師) |

| 開基 | 北条経時 |

鎌倉ではめずらしい海のすぐそばにある大寺院で、鎌倉最大の山門は周辺の山々からもよく目立ちます。

光明寺の裏山からの展望は「かながわの景勝50選」に選ばれていて、とくに、鎌倉のまちと海が黄金色に染まる夕暮れ時は、息をのむ美しさです。

光明寺の本堂(大殿)は、2019年からおよそ10年間の予定で大規模な保存修理工事(半解体修理)を行っています。そのため、本堂(大殿)をはじめ、拝観に制限があります。工事期間中は開山堂が仮本堂となり、ご本尊の阿弥陀如来などを参拝できます。

INDEX

海まで徒歩1分の大寺院

光明寺ははじめ、鎌倉時代中期の1240年(仁治元年)、鎌倉西部の佐助ヶ谷で「蓮華寺」として創建されました。その後、1243年(寛元元年)に現在の材木座に移されて、寺名も「光明寺」と改められました。もともとこの地には蓮乗寺(現在の蓮乗院の前身)という寺院があったと言います。

光明寺の総門から材木座海岸までは徒歩1分ほどの距離です。材木座の海に出ると、目の前には、鎌倉時代の1232年(貞永元年)に築かれた、日本に現存する最古の築港・和賀江嶋(和賀江島)があります。

鎌倉の物流の重要な拠点となった和賀江嶋は極楽寺によって運営・管理されていた記録が残っていますが、その目と鼻の先に移ってきた光明寺もまた、和賀江嶋やそこでの交易に何の関係もなかったということはないのでしょう。

鎌倉で最大の光明寺の山門

光明寺の山門は鎌倉の寺院で最大の門です。その大きさから、由比ヶ浜や材木座海岸を望む鎌倉周辺の多くの山々からも、目印のような存在感でこの山門が目立ちます。

この山門は1847年(弘化4年)に造られ、鎌倉らしく、浄土宗に禅宗の様式が取り入れられています。山門の楼上には、釈迦三尊、四天王、十六羅漢が安置されています。

山門の内部の拝観は、「十夜法要」の時期などにあわせて行われる特別拝観か、20名以上の団体により事前の申し込みが必要です。

山門の釈迦三尊像と四天王像

山門の十六羅漢像

山門楼上からの眺望

光明寺が発祥の浄土宗の十夜法要

今では全国の浄土宗寺院で毎年秋に行われている「十夜法要」は、1495年(明応4年)10月に光明寺ではじまったものです。光明寺の第9世観誉祐崇上人が後土御門天皇に招かれて、宮中で浄土の法門をご進講したところ、天皇はたいへん感銘を受け、光明寺で「十夜法要」を行うことを勅許されたことがはじまりと伝わります。

光明寺では毎年10月中旬に「十夜法要」が行われています、施餓鬼会や練行列などの行事の他、参道には屋台が立ち並び、昼夜問わず多くの参拝客で賑わいます。

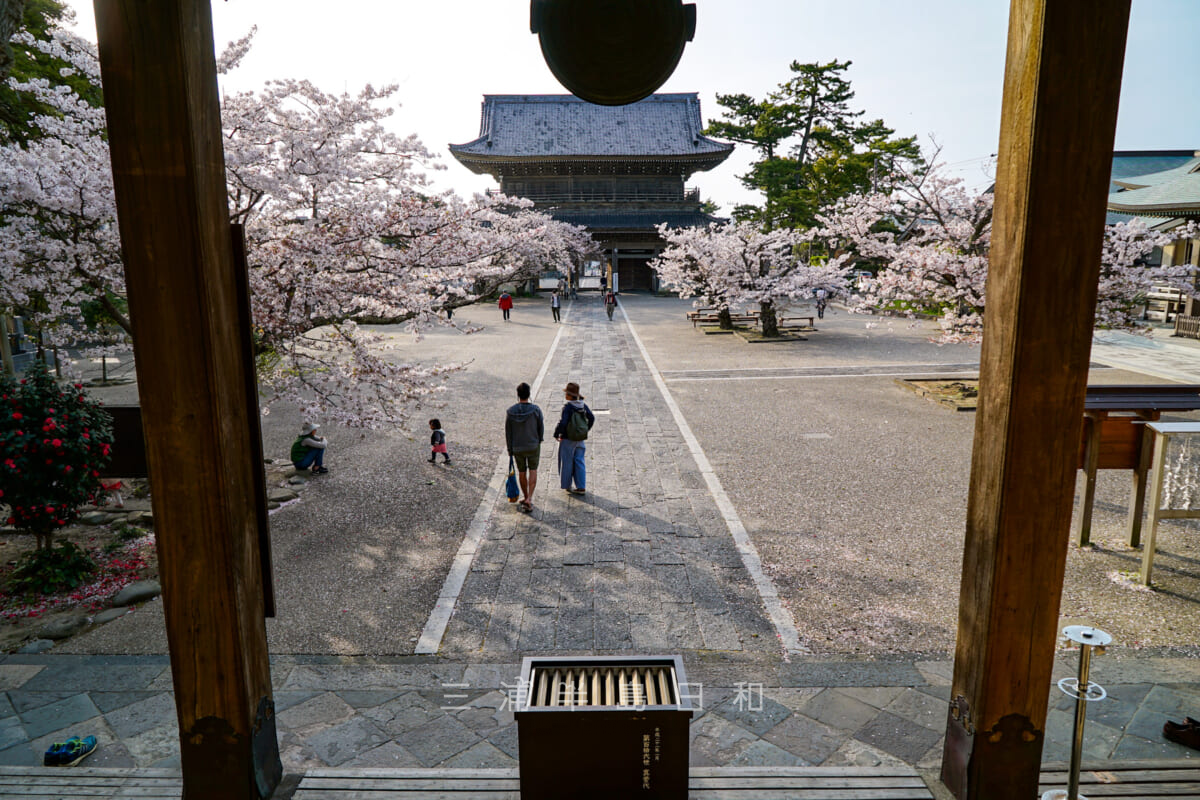

鎌倉有数の桜の名所

本堂(大殿)は鎌倉に現存する木造建築として最大級のもので、国の重要文化財に指定されています。

山門と本堂(大殿)のあいだの境内一帯は桜の木が多く植えられていて、開花すると普段は質実剛健な境内が一気に華やかになります。

光明寺は鎌倉でも有数の桜の名所で、例年3月下旬から4月上旬にかけて見ごろを迎えます。

▼その他の鎌倉の桜の名所はこちら▼

蓮池のある浄土宗庭園

本堂(大殿)と開山堂の裏には池泉鑑賞式の庭園・記主庭園があります。記主庭園は、回廊によって見学することができます。

春の記主庭園

春の記主庭園では、桜が良いアクセントになっています。石塔などに降り注いだ、散った後の桜の花びらもまた、風情があります。

夏の記主庭園・蓮池

夏の記主庭園の見どころは、なんと言っても蓮池です。

光明寺の院号は「蓮華院」と言い、蓮の花は光明寺のシンボル的な存在と言えます。毎年見ごろの時期には観蓮会と称したイベント(有料。蓮池を一般観覧できる時間帯もあります)が開かれます。光明寺の蓮の花の見ごろは、他の鎌倉のハスの名所より遅めで、7月後半以降となることが多いようです。

100以上の石塔が並ぶ内藤家墓地

裏山には、江戸初期に光明寺の檀家になった、陸奥国磐城、日向延岡藩主であった内藤家歴代の墓所があります。宝筐印塔を中心に仏像形、五輪塔形など100以上の石塔が建ち並んでいます。このように、1か所の墓地に江戸時代初期からの大名家代々の墓が残されているのは非常にめずらしく、貴重な墓地です。

かながわの景勝50選に選ばれた光明寺裏山の展望

内藤家墓地よりさらに裏山を登った先からは、由比ヶ浜や材木座海岸、稲村ヶ崎といった鎌倉の海を一望でき、展望台も設けられています。光明寺裏山へは、本堂の裏からも直接登れます。

とくに目の前に太陽が沈んて行く夕暮れ時の光景は美しく、「光明寺裏山の展望」として「かながわの景勝50選」に選ばれています。

光明寺関連の特集記事