北鎌倉・山ノ内にある東慶寺は、女性のための縁切寺だったことで知られ、かつては男子禁制の尼寺でした。封建的な時代にあっては、女性の味方である、とても貴重な存在だったことに間違いないでしょう。

このような権威を保てた背景には、鎌倉幕府の第8代執権・北条時宗の正室であり第9代執権・北条貞時の母だった開山の覚山尼、後醍醐天皇の皇女だった5世・用堂尼、豊臣秀頼の正室であり徳川秀忠の子である千姫の養女であった20世・天秀尼など、歴代の住持を名門の息女が務めたということがあげられます。

明治期に縁切りの寺法も尼寺の歴史も幕を閉じ、現在は、参道沿いの梅に代表される花の寺として知られています。

| 山号 | 松岡山 |

| 宗派 | 臨済宗円覚寺派 |

| 寺格 | 鎌倉尼五山第二位 |

| 本尊 | 釈迦如来坐像 |

| 創建 | 1285年(弘安8年) |

| 開山 | 覚山尼 (北条時宗公夫人) |

| 開基 | 北条貞時 |

東慶寺の境内には、縁切寺だった時代の古文書などの寺宝を拝観できる松ヶ岡宝蔵(別途拝観料が必要)があります。鎌倉尼五山第一位の太平寺(廃寺)の本尊だった仏像も安置されています。

東慶寺では、2022年6月より、境内での撮影が禁止されています。(2023年12月現在)

INDEX

約600年続いた縁切寺の歴史

中世から江戸時代に渡る封建時代、女性から離婚を切り出すことが難しかった時代に、東慶寺に駆け込めば離縁ができるという女人救済の寺でした。

縁切寺法を定めた開山・覚山尼

開山の覚山尼が3年間、東慶寺に奉公すれば縁を切れるという寺法を定めて以来、時の権力者にも庇護され続けて、女性からの離婚請求が認められるようになる明治時代まで、縁切寺法は守られ続けました。

この、約600年の間に東慶寺の門に駆け込んだ女性は、数千人にのぼると言われています。

このように東慶寺が特別扱いされてきた背景の一つには、開山の覚山尼が鎌倉幕府の第8代執権・北条時宗の正室であり第9代執権・北条貞時の母だったことからはじまり、歴代の住持を名門の息女が務めたということがあげられます。

兄・護良親王の菩提を弔うために入寺した五世・用堂尼

5世住持の用堂尼は後醍醐天皇の皇女で、この頃から東慶寺は「御所寺」や「松岡御所」とも呼ばれるようになりました。鎌倉尼五山第二位に列せられたのもこの頃のことです。

用堂尼は、兄である護良親王の菩提を弔うために入寺したと言われていて、護良親王最期の地となった東光寺(現在の鎌倉宮の場所。横浜市金沢区にある東光禅寺の前身の寺院)や護良親王の墓所となった理智光寺(廃寺。墓所は現存)の土地を東慶寺が管理していた過去があったり、「獅子舞」や「五林山」(いずれも、二階堂の字)の山林を現在も所有しているなど、東慶寺のある北鎌倉・松岡から離れている二階堂周辺に縁があるのはこのためです。

徳川家との強固な関係を築いた20世・天秀尼

20世住持の天秀尼は豊臣秀頼と側室の息女で、大坂落城後に、先に救出されていた豊臣秀頼の正室であり徳川秀忠の子である養母・千姫に助けられるかたちで東慶寺に入寺しました。

これ以降、東慶寺は江戸幕府・寺社奉行直轄の寺院となり、江戸時代を通して徳川家との強固な関係が続いていきました。

縁切「寺法」廃止後の東慶寺の「寺宝」

明治時代に入って女性からの離婚請求が認められるようになり、縁切寺としての役目を終えると東慶寺は一時荒廃していきましたが、建長寺・円覚寺両派管長だった釈宗演(男僧2世)が住持となり中興開山されました。

寺法や離縁状などを今に伝える 松ヶ岡宝蔵

縁切寺時代の寺法書や離縁状などの古文書は、境内にある宝物館・松ヶ岡宝蔵(別途拝観料が必要)で見ることができます。

また、松ヶ岡宝蔵には、鎌倉尼五山第一位であった太平寺(廃寺)の本尊・木造聖観音立像も安置されています。

この聖観音立像を安置していた太平寺の仏殿は、円覚寺の舎利殿(神奈川県唯一の国宝建造物)として残っています。

D・T・スズキが世界にZENを発信した 松ヶ岡文庫

中興開基した釈宗演の弟子の一人に、仏教学者の鈴木大拙(居士=在家の信者)がいます。

鈴木大拙は欧米に禅(ZEN)の文化を広く発信したことで知られ、海外では「D・T・スズキ(Tは本名である貞太郎のT)」の名で通っています。

鈴木大拙は晩年、東慶寺の裏山に松ヶ岡文庫を設立して、ここを拠点に禅の文化の発信や研究を続けました。

松ヶ岡文庫は現在も、およそ7万冊におよぶ専門図書を収蔵する、日本でも有数の仏教文庫です。

鈴木大拙の英語での著書や講演は、「ライ麦畑でつかまえて(キャッチャー・イン・ザ・ライ)」(1964)で有名なアメリカの作家J・D・サリンジャーや、ビート・ジェネレーションと呼ばれるゲイリー・スナイダーやジャック・ケルアックといったアメリカの作家たちに強い影響を与えました。

J・D・サリンジャーは、連作小説「フラニーとズーイ」(1961)のなかで「スズキ博士」(村上春樹訳では「鈴木大拙」と明記)として登場(回想)させていて、他の作品も含めて、禅や東洋思想の影響を大きく受けているのが特徴です。

短編集「ナイン・ストーリーズ」(1953)の扉に、禅の公案である「隻手の声」(両手を叩く音は知る、ならば片手を叩く音は?・・・柴田元幸訳より)を引用したことでも有名です。

ビート・ジェネレーションの作家のなかでは、とくにゲイリー・スナイダーが強い影響を受けたことをエッセイの中などで語っていて、若き日に読んだ鈴木大拙の著書が人生を大きく変えたと言います。

ビート・ジェネレーションのムーブメントは、その後、反戦運動や環境運動などにつながっていきましたが、これも、鈴木大拙が紹介した禅や東洋思想の影響があるのかもしれません。

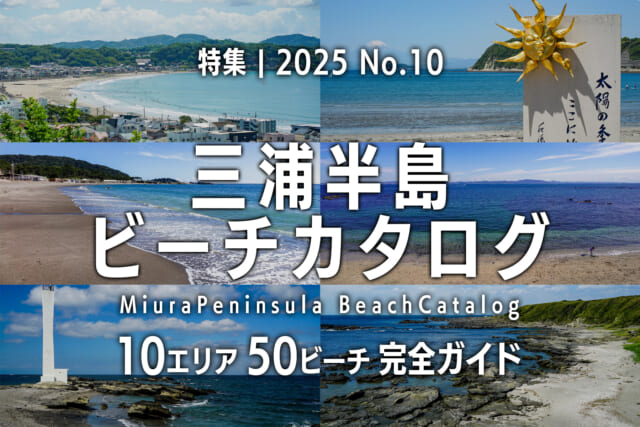

東慶寺は参道沿いの梅に代表される 花の寺

現在の東慶寺は四季折々の花が境内を彩る花の寺として知られていて、とくに山門から続く参道沿いに咲く梅が有名です。見ごろを迎える2月~3月ごろは、さまざまな種類の梅が境内をしとやかに彩ります。

尼寺や縁切寺だったという過去に思いをはせると、美しさのなかにどこか力強さも感じずにはいられません。

▼その他の鎌倉の梅の名所はこちら▼

本堂や松ヶ岡宝蔵周辺の紅葉

晩秋には、本堂や松ヶ岡宝蔵周辺、境内奥の墓苑などで、モミジやイチョウがキレイに色づきます。東慶寺の紅葉の見ごろは、例年12月上旬ごろです。

東慶寺の紅葉はそこまで有名ではありませんので、穴場と言えるのかもしれません。北鎌倉周辺には紅葉で有名な寺院がたくさんありますが、紅葉の時期に落ち着いて参拝したいときには東慶寺を訪れてみるのも良いかもしれません。

以下のリンク先からその他の【鎌倉の紅葉おすすめスポット】の情報もご覧ください

東慶寺周辺の見どころ