円覚寺は、1282年(弘安5年)に、鎌倉幕府第8代執権・北条時宗によって創建された寺院です。

禅を広めて、災いや戦乱をしずめ国の平安をまもることと、元寇(蒙古襲来)による殉死者を敵味方の区別なく平等に供養するために、時宗が南宋から招いた無学祖元(仏光国師)を開山として、創建されました。

臨済宗円覚寺派の大本山で、鎌倉五山の第二位に列せられています。

境内は「円覚寺境内」として国の史跡に指定されていて、庭園も「円覚寺庭園」として国の史跡および名勝に指定されています。

もっとも純粋な禅宗様(唐様)のみで構成された建築とされる舎利殿は、神奈川県唯一の国宝の建造物です。

境内では多くのモミジが見られ、円覚寺は北鎌倉随一の紅葉の名所としても知られています。総門や山門周辺が定番ですが、居士林や選仏場周辺など、円覚寺境内には紅葉の見どころが数えきれないほど点在しています。

| 山号 | 瑞鹿山 |

| 宗派 | 臨済宗円覚寺派 |

| 寺格 | 大本山 鎌倉五山第二位 |

| 本尊 | 宝冠釈迦如来 |

| 創建 | 1282年(弘安5年) |

| 開山 | 無学祖元 |

| 開基 | 北条時宗 |

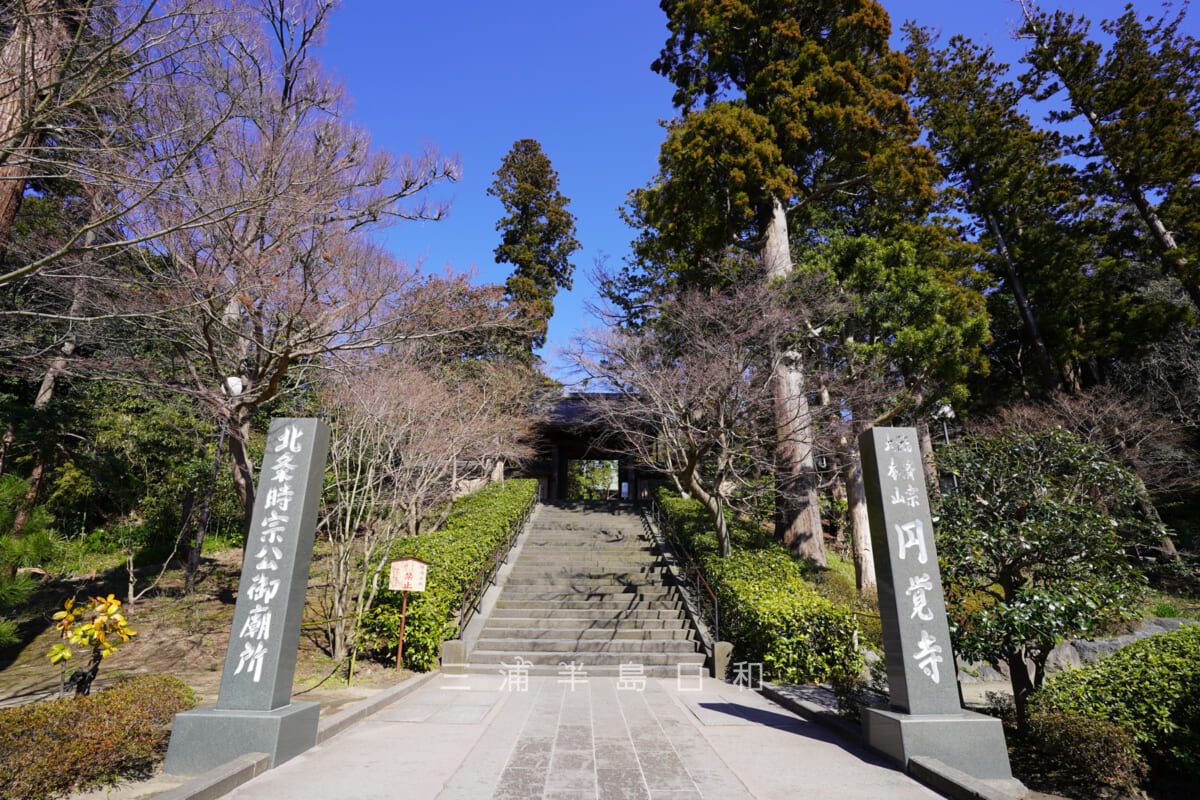

北鎌倉の駅を降り立つと、歴史ある杉並木や円覚寺の総門が間近にあり、1駅お隣の鎌倉駅にはない古都らしい雰囲気が漂ってきます。

それもそのはずで、北鎌倉駅は円覚寺の境内だった場所にあり、円覚寺には横須賀線建設のために境内を分断されたという歴史があります。

線路を挟んで境内とは反対側の、鎌倉街道側の杉並木から白鷺池を渡って総門をくぐるアプローチが、円覚寺の正式な参拝ルートということになります。

横須賀線が横切る円覚寺の境内

1889年(明治22年)に横須賀線の大船駅~横須賀駅間が開業します。1884年(明治17年)に横須賀に鎮守府が置かれると、横須賀軍港までの軍用路線として、最短の工期で開通できるようなルートで建設されました。

その結果、横須賀線は円覚寺の境内を横切ることになりました。白鷺池が線路の反対側にあるのは、その象徴です。

このように土地の提供を強要されたのは円覚寺だけでなく、横須賀線沿線の各所に及びます。他によく知られているのは、鶴岡八幡宮の参道である若宮大路や段葛が分断されたことです。

円覚寺が身を削って開通した横須賀線も、開通当初は北鎌倉に駅は設置されませんでした。しかし、円覚寺や建長寺の住職をはじめとした近隣の有力者たちによる当時の鉄道大臣宛の願書によって、1927年(昭和2年)に北鎌倉駅(当初は夏季のみ開設の臨時の停車場)が設置されました。

現在、北鎌倉駅には円覚寺の総門のすぐそばに東口(臨時改札口)が設置されていますが、本来の参拝ルートは、その線路の反対側の鎌倉街道側から、白鷺池に架かる橋を杉並木に沿って渡って、さらに踏切を渡るという道順になります。

多くの伽藍は江戸時代後期に復興された

伽藍が整備された鎌倉時代末期には、総門から、三門(山門)、仏殿、法堂、方丈などの主要な建物が直線的に並ぶ伝統的な禅宗寺院の伽藍配置でしたが、度重なる火災などによって衰退していきました。

江戸時代後期にその多くが復興されましたが、法堂は再建されませんでした。

北鎌倉駅徒歩0分にある 総門

総門に掲げられている山号の「瑞鹿山」は、仏殿の開堂の際に、開山の無学祖元の法話を聞こうとして白鹿が集まったという逸話からつけられたと言われています。

「円覚興聖禅寺」の額が掲げられている 三門

現在の三門は1785年(天明5年)に再建されたもので、楼上には十一面観音、十二神将、十六羅漢(いずれも非公開)が安置されている二重門です。

楼上にかかる「円覚興聖禅寺」の額字は、伏見上皇によるものです。

宝冠釈迦如来像が安置されている 仏殿

仏殿は、1923年(大正12年)の関東大震災で倒壊しましたが、1964年(昭和39年)に現在の建物が再建されました。

堂内には円覚寺の本尊である、宝冠釈迦如来像が安置されています。天井には、前田青邨監修のもと、日本画家の守屋多々志による「白龍図」が描かれています。

修行僧の坐禅道場として建立された 選仏場

仏殿の左手には、修行僧の坐禅道場として建てられた選仏場があります。

江戸時代後期に、正続院に禅堂が建てられてからは、正続院一帯が修行道場になりました。そのため、これ以降、選仏場は修行道場としてはあまり使用されなくなりました。

場内には、中央に薬師如来像、その右隣に円覚寺百観音霊場の一番として、大慈大悲観世音菩薩像が安置されています。

坐禅会は誰でも参加可能な 居士林

総門から、三門、仏殿、法堂、方丈などの主要な建物が並ぶ脇には、多くの小さな寺院が建っています。

これら塔頭の多くは原則非公開となっていますが、禅を志す在家のための専門道場である居士林などでは、学生坐禅会、土日坐禅会が開かれるなどしています。(「塔頭(たっちゅう)」とは禅宗寺院の境内またはその周辺に建つ付属の小寺院のことで、厳密には、宗派の開祖や代々の住持、高僧の墓塔のことです)

また、帰源院は、夏目漱石や島崎藤村が参禅したことでも知られています。

秋の宝物風入などで使用される 方丈

仏殿を奥に進むと、各種法要や坐禅会、説教会、毎年秋に行われる宝物風入などで使用される方丈があります。

方丈の正門である「唐破風」の 唐門(勅使門)

唐門(勅使門)は方丈の正門で、江戸時代後期の1839年(天保10年)の建築です。弓を横にしたような形の屋根が特徴の、「唐破風」という、平安後期から日本で用いられている建築様式が用いられています。その屋根や扉には、鳥や龍などの見事な彫刻が施されています。

妙香池付近は国の史跡・名勝に指定されている

方丈の裏には心字池のある、美しい庭園が広がっています。

また、方丈裏の庭園の、通路を挟んだ反対側には妙香池があり、この辺りの雰囲気は三門や仏殿などが建ち並ぶ伝統的な禅宗寺院が持つ壮大なスケール感からは一転して、プライヴェートな空間に感じられます。

方丈裏庭園

方丈裏庭園は、行事で使用されていない場合は、方丈へ上がって自由に見学することができます。方丈裏庭園は参道脇からも見学することができますので、角度を変えてたのしむこともできます。

妙香池

妙香池付近は、総門前の横須賀線の線路を渡った反対側にある白鷺池付近とあわせて、国の史跡・名勝に指定されています。

この妙香池周辺には、世界遺産に登録されている京都の西芳寺(苔寺)や天龍寺の庭園を設計したことでも知られる、日本史上最も重要な作庭師の一人・夢窓疎石が作庭した庭園があったと伝えられています。

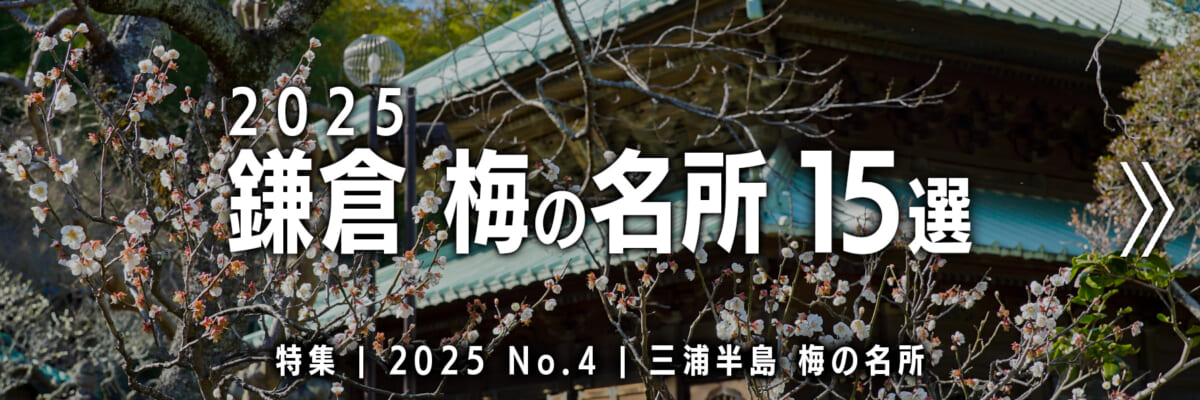

梅の季節は円覚寺参拝の穴場の季節

円覚寺では、山門や選仏場、仏殿横と続く参道沿いなどで梅を見られます。梅の季節の円覚寺は、紅葉や桜の季節と比べて参拝客も落ち着いているわりには見どころも多く、穴場の季節と言えます。

円覚寺の梅は、龍隠庵や正続院など、山内に点在している塔頭でも多く見られます(塔頭は、常時公開されているお寺、期間限定で公開されるお寺、非公開のお寺があります)。

▼その他の鎌倉の梅の名所はこちら▼

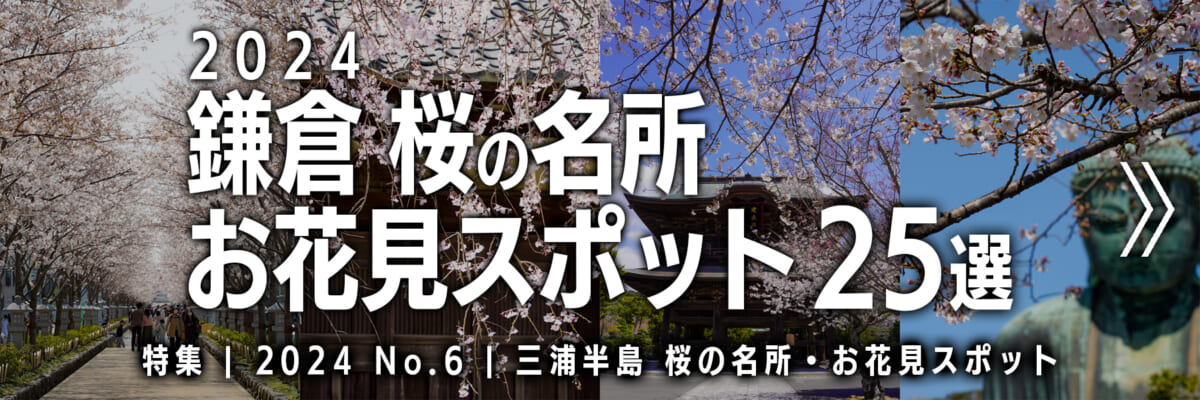

北鎌倉の桜の開花のバロメーター

横須賀線(または湘南新宿ライン)の車窓から見える円覚寺の総門周辺は、春には桜がキレイに色づきます。

そのため、北鎌倉の桜の開花状況のバロメーターとして、とても参考になります。

▼その他の鎌倉の桜の名所はこちら▼

円覚寺周辺の見どころ