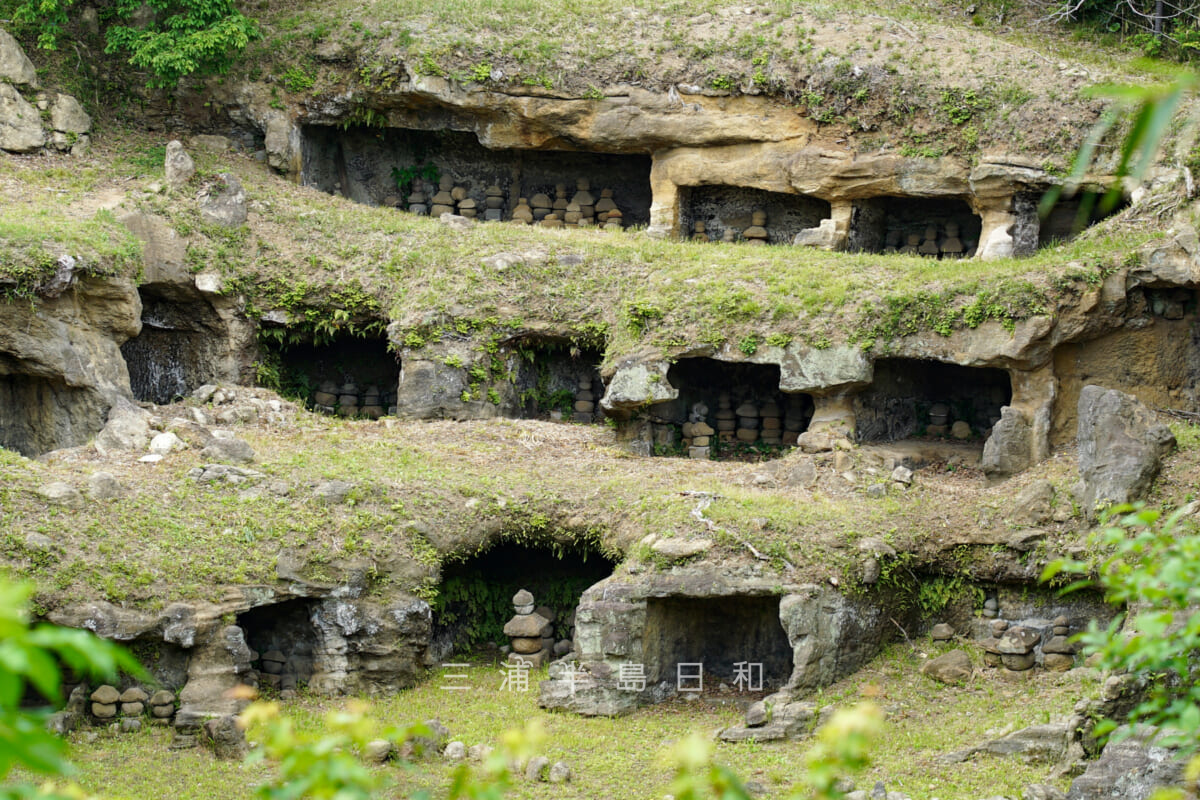

まんだら堂やぐら群は、鎌倉七口の一つに数えられている、鎌倉と、逗子を経由して三浦半島各地を結ぶ名越切通にある大規模なやぐら群です。

まんだら堂やぐら群のやぐらは、集合住宅のように2~4段に重なり、その数は150穴以上にのぼります。これだけまとまった数のやぐら群が良好な状態で残っている場所は、とてもめずらしいです。

「やぐら」とは、鎌倉時代から室町時代に鎌倉やその周辺の崖地(人工的に造成したものも含む)に造られた、横穴式の墳墓または供養の場です。実際に被葬者が納骨されている墓の場合と、五輪塔が置かれ供養の場として築かれた場合とがあります。

寺院に伴うものや、切通などが残る鎌倉中心部とその外の境にあたるような場所に多く築かれました。まんだら堂やぐら群がある名越切通も、鎌倉と逗子の境にあたる場所です。

鎌倉は平地が少ないため崖地を利用したという説がありますが(諸説あり)、誰でも「やぐら」に葬られていたというわけではなく、武士や僧など一部の上流階級に限られていました。鎌倉海浜公園由比ガ浜地区周辺などの海岸部でも、集団墓地と見られる遺跡が発見されています。身分によって、「やぐら」に葬られるか、海岸などにあった集団墓地に葬られるか、区別されていたのかもしれません。

INDEX

名前だけが伝わる幻の「まんだら堂」

まんだら堂やぐら群は、現在所在する逗子市によって、昭和期より何度か発掘調査がされてきました。しかし、その名称(小字)の由来となった「まんだら堂(まんだらどう)」は1594年(文禄3年)の検地帳「相州三浦郡小坪郷御縄打水帳」にその名前が確認できるものの、「まんだら堂(曼荼羅堂)」がどこに建っていて、どのような建物だったのかなど、詳しいことは分かっていません。

まんだら堂やぐら群は、庶民の墓地ではなく、比較的上流階層の武士または僧の葬送の場であったと考えられることから、きちんと管理するためのお堂、または供養するためのお堂として、存在していたのでしょう。

まんだら堂やぐら群がある名越切通の逗子側には日蓮宗の法性寺が、鎌倉側にも日蓮宗の安国論寺、妙法寺、長勝寺があるように、鎌倉時代に日蓮がこの近くの松葉ヶ谷に草庵を構えて布教活動を行っていたことから、名越周辺は日蓮宗とゆかりの深い地域でした。そのため、日蓮宗の関連施設であった可能性も考えられます。日蓮宗の寺院では、「曼荼羅(大曼荼羅)」を本尊とすることが多くあります(「曼荼羅」は日蓮宗だけで見られるものでもありません)。

「やぐら」自体は、特定の宗教・宗派に限定されるものではありません。かつての寺域と考えられる裏山に多くのやぐらが存在する瑞泉寺や建長寺は臨済宗、やはり裏山に鎌倉市内最大級の百八やぐら群がある覚園寺は律宗を中心とした四宗兼学(現在は真言宗泉涌寺派)といったように、さまざまな宗派の寺院またはその周辺で見られます。

春~初夏と秋~冬に限定公開

まんだら堂やぐら群は、保存管理の都合で常時公開はしておらず、近年は、春~初夏と秋~冬のそれぞれ1~2ヶ月間程度の、土・日・月曜日と祝日のみ公開されています。

鎌倉・逗子で見られるその他の「やぐら」

まんだら堂やぐら群のやぐらほど大規模なものはなかなかありませんが、以下のような場所でも、それぞれ特徴的なやぐらを見ることができます。

逗子周辺

天園ハイキングコース(鎌倉アルプス)周辺

北鎌倉周辺(山ノ内)

源氏山周辺(扇ガ谷)

金沢街道周辺(浄明寺)

まんだら堂やぐら群関連の特集記事